アブ・カーディナル33の登場は1975年で、今から50年近くも前に発売された立派なオールドリールである。その33は数年後に塗装違いの3(1stモデル)に製品名を変更し、意匠の変更などを行ないながら1981年まで製造されたのだ。機能面でも見た目でも時代を感じさせるアブの銘品だが、今もなお根強い人気を誇っている。その理由を紐解いていこう。

●文:山村佳人(ヤマワークス)

50年近く前に生まれたスピニングリールの奇妙な系譜

アブ・カーディナル33の登場は1975年で、今から47年も前に発売された立派なオールドリールである。その33は数年後に塗装違いの3(1stモデル)に製品名を変更し、意匠の変更などを行ないながら1981年まで製造されたのだ。

カーディナル33/3(アブガルシア)

そして製造終了から約10年後、1992年にオリムピックが33(2ndモデル)をベースとした復刻品を発売した。このモデルは1984年に発売されたC3の製造技術と一部パーツを流用され、日本製の複製品として登場している。さらにこの復刻品は2003年にピュア・フィッシング・ジャパンから再登場し、以後33/3シリーズとして発売され続け現在に至るのだ。

このカーディナル33/3シリーズの最大の特徴は、スプールをローターが覆う形のインスプール機構。そのお椀の様なローターと直線で構成されたボディーが、外観的にも現在のスピニングリールと違う独特の個性ともなっている。

まあひと言で言うと「古くさい」リールである。

カーディナル復刻33&100周年モデル(アブガルシア)

サイズの妙と現代釣りシーンとのマッチング

しかし実際問題、その古くさいリールが現在まで延々とリバイバル販売されている。もちろん工業製品としては極めて少量生産ではあるのだが、塗色を変え、改良を行い、細々でありながらも現行品として生き長らえている奇跡のようなリールなのだ。

それは簡単に考えれば(ごくニッチな部分だが)「人気がある」からであり、需要があるからなのだろう。だが、懐古主義だけでなく、道具として必要とされている部分も大きいのでは思うのだ。

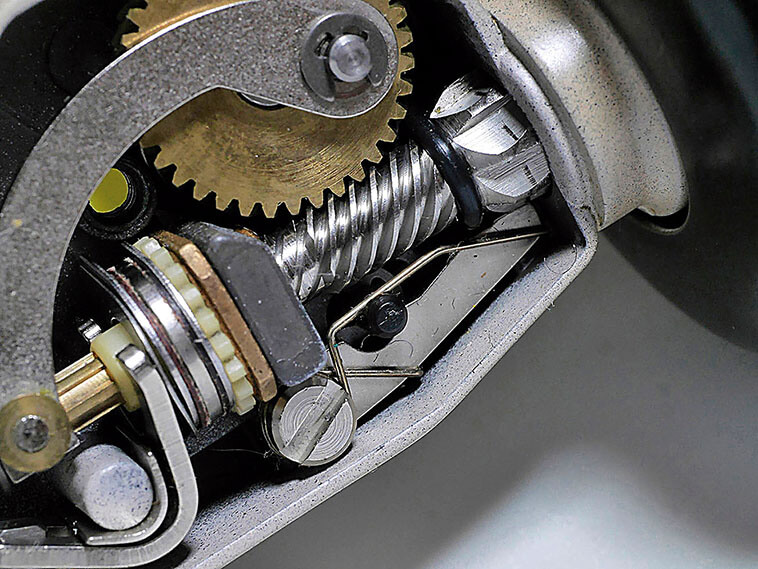

このカーディナルは大きい順から77/7、66/6、44/4、33/3となっており、最小クラスの33/3はそのサイズがゆえに生き残ったと考えている。実際、このリールの特徴のひとつであるウォームギア駆動が重いため、大きいサイズではルアーを引くこと自体がとんでもない苦行となり、さらには魚を掛けると巻き取れないと言うのだ。それがライトゲーム用となる33/3は使うルアーも小さく対象魚も小さいことから、そのデメリットは目立たず、市場と上手くマッチしたことが生き残りに繋がった。

インスプールと同時に33/3の魅力のひとつであるウォームギア。このギアの巻き上げ効率と滑らかさが、現在でも道具として重要視される主因と言える。

またそのほかにも道具としてのいくつかの利点がある。

- 巻き上げ効率の低いウォームギアを用いた駆動機構が、リトリーブ時の感度の良さとなっている。

- ベールリターンがストッパー解除式なので、ハンドルの回転で軽快に行なうことができる。

- スプールエッジがリールフットから近いのでフェザリングが非常にしやすい。

- シリーズが継続されているため消耗パーツを始めとした供給が継続している(互換性のない部品もある)。

たったこれだけ? と思うかも知れないが、基本動作の少ないリールを使う上でたったこれだけを重要視する人もいて、そこが人の手で操る道具としての面白さであり深みかも知れない。

なお大きな欠点としては……。

- ベール周りのライントラブルが出やすい。

- 逆転防止機構のカリカリ音がうるさい。

- ドラグの作動が悪い。

- 2004年以前の製品はラインの巻き上げ形状が悪い。

……などなど。ただこれらは操作や慣れや改造によって改善されることもあり、利点との折り合いでどう考えるかは使い手の判断にゆだねられている。

とにかく、かれこれ50年近く前に発売されたリールだが、現在でも支持を集めているカーディナル33/3シリーズは、道具として現役のリールでもある。

オールドにしてオールドにあらず。良い道具とは表面的なスペックだけではなく、使う人との関係性でも生まれる。そしてそれはクセを理解することでそれ以上の恩恵をもたらしたりもしてくれる。

「道具とは何か?」を考えさせてくれる逸品の33/3。まだまだ現役であり続けて欲しいものだ!

※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。