DAIWAフィールドテスターの渡邉長士さんの連載企画「今日もいいチョーシ」。今回紹介してくれるのは、アジングワームの収納法。繊細なワームなだけに、保管方法を間違えると釣果ダウンにつながることも少なくないはず…!それではプロならどのようにアジングワームを扱っているのか?注目です!

文と写真:渡邉長士

デカアジパラダイスとギックリ腰…

こんにちは。ダイワフィールドテスターの渡邉長士(たけし)です。いつも「今日もいいチョーシ」を読んでいただきありがとうございます。

いつもの通りまずは近況報告ですが、4月は遠征が続いていました。

まず、5月17日に放送された「The・フィッシング」ではタレントの照英さんと新潟の直江津港第3東防波堤管理釣り場に行き、照英さんの初めてのアジングをサポートしてきました。

この管理釣り場は通称“ハッピー堤防”と呼ばれ、遠方からも大勢の釣り人が訪れる人気フィールド。特徴は何といっても釣れるアジのサイズで、アベレージは35cmほどで40cmオーバーも普通に釣れるデカアジ天国です。

昨年アップした「【尺アジ率100%!?】新潟とNEWルビアスのポテンシャルが半端なかった! 」でもハッピー堤防での実釣の様子をレポートしているので、まだ読んでない方はそちらもぜひチェックしてみて下さい。

ロケでの照英さんはというと、最初はアジングの軽いルアーに苦戦しながらも、さすがは運動神経抜群の元アスリート。徐々に軽量リグの感覚をつかみ、見事に37cmのデカアジをキャッチ。自分も先生役をこなしながらトータルで15匹ほどキャッチし、MAXは38cmで尺以下は1匹だけという相変わらず変態的なサイズでした。

そして新潟ロケのあとは長崎の五島列島でも撮影がありました。福江島でアジ、アオリイカ、ヒラマサを狙ったのですが、実はここで事件が・・・

朝マヅメからの撮影のため、ベッドに座り靴下を履こうと屈んだときに腰に激痛が!なんとギックリ腰をやらかしてしまいました。

当日の撮影はもちろん、翌日は沖磯でヒラマサを狙う予定なので大ピンチ。

朝マヅメはとりあえず撮影に向かいましたがまともに動けず、すぐに薬局でシップと痛み止めの飲み薬を買いにいき、近くにあった整体で施術を受けたところ、午後には何とか動けるまで復活。

翌日の沖磯ロケは普段とは程遠い状態でしたが、ヒラマサもキャッチできて何とか無事にロケを終えることができました。これまで30年近く撮影や取材を受けてきましたが、過去イチで焦った出来事でした。

そんな感じでアジングを中心に毎日のように釣りをしている私ですが、今回はアジングやメバリングに使うワームをどのように収納して釣り場へ持って行っているかを紹介したいと思いますので、よかったら参考にしてみて下さい。

塩ビ系は収納ケースに移動!パッケージも活用して扱いやすく!

まず、最初に結論から言ってしまうと、現在は材質によって収納方法や持ち運び方を変えています。

まず、一般的なワームの材質は「軟質性塩化ビニール」で略して“塩ビ”と呼ばれていますが、この塩ビ系ワームの特徴はソフトなためフックを刺しやすく、比重は水よりもやや高いため自重があり、飛距離も出しやすくなります。

ちなみに、バス用のワームには塩を混ぜてより高比重にしたものもあり、ノーシンカーでもカッ飛ぶワームもあります。

なので、アジング用でもノーシンカーで使える高比重ワームを作れないかと提案したこともありますが、2インチ程度の小さなワームではそこまで重量も増えず、塩などの混ぜ物を入れると耐久性が落ちるので今のところは実現していません。

また、塩ビは “味”や“匂い”が付けやすいのも特徴です。融点が低いため、低温で成型できるため味や匂いが揮発しにくいんです。

ダイワの月下美人シリーズでは「バチコンカスタム」シリーズが唯一の塩ビ系の素材ですが、その理由は揺れる船の上でもフックをセットしやすく、スレたアジに効果的な味と匂いが強くできるためです。

塩ビを使っているのにもちゃんと理由があるんです。

さて、この塩ビ系ワームの収納方法はプラスチック製の収納ケースに入れることが多いです。

収納ケースに入れメリットはカラーやサイズが一目瞭然で、ワームも取り出しやすくなり、多数のカラーや大量の本数もコンパクトにまとめられます。

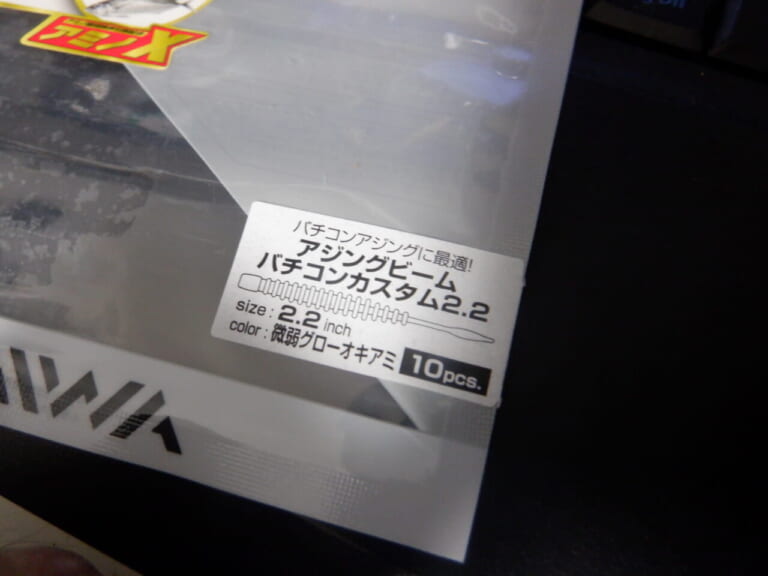

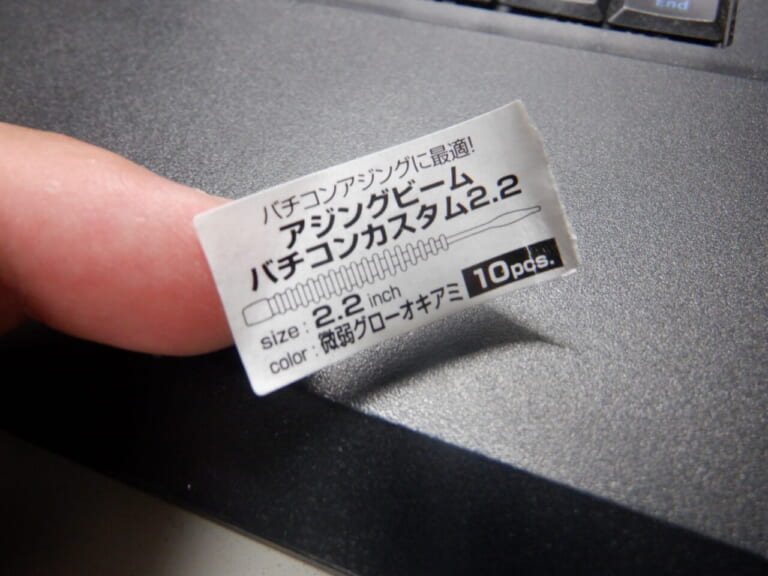

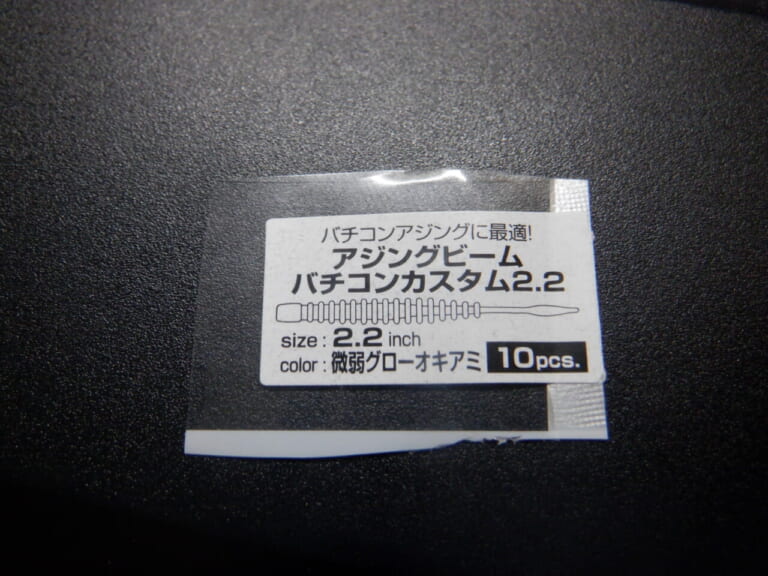

この時に私はワームが簡単に識別できるようにケースにアイテム名やカラー名を表記するのですが、パッケージに貼ってあるネームシールを剥がして使っています。

こうすることでいちいちラベルライターでシールを作成しなくてもよくなりますが、パッケージに貼ってあるシールを剥がすときにひと工夫が必要です。

そのままベリっと剥がしてしまうと破れてキレイに剥がせないこともあるのですが、シールを温めることで粘着力を弱めて綺麗に剝がせるようになります。私のやり方は、まずネームシールよりも少し大きめにパッケージをカットし、ライターで裏側から温めます。

この時に炎を近づけすぎると焦げてしまうので適度に離すのがコツ。充分に温まればゆっくり剥がしていけばキレイに剥がれるはずです。

当然ですが、火傷には気を付けましょう。ドライヤーがあればそちらの方が安全なのでオススメです。

あとはケースに貼り、私は保護のために幅広のセロハンテープを上から貼ります。

まあ、結局テープを貼るので、温めて粘着部までキレイに剥がれなくても破れてなければOKです。

エラストマーはパッケージのままがおススメ

このように塩ビ系のワームはケースに収納することが多いのですが、別の材質のワームはパッケージのまま持ち運びすることが多いです。

その材質というのが「エラストマー」。

このエラストマー製のワームは30年ほど前にバス用のワームとして世に出てきたのを記憶していますが、ダイワの月下美人ブランドのワームは現在エラストマー製が主流。

その特徴はゴムのような高い伸縮性や柔軟性があり、耐久性もすごく高いためワーム1本で数十匹のアジを釣ってもまだ使えることもあるほどです。

また、塩ビ系のワームはフグやベラなどの歯の鋭い魚がいると毎キャストあっという間にボロボロにされてしまいますが、エラストマーは嚙み千切られにくいためコスパも良く、ワームのテールを咥えるようなバイトでもズレにくいのでセカンドバイト、サードバイトを出すことができます。

一度外したワームもエラストマーなら何度か再利用できるのでカラーローテも気軽にできます。

比重は水よりも軽いため浮力が高く、軽いジグヘッドを合わせることでスローフォールも可能で、アジングではあまりやることは少ないですが、着底させるとワームが立つようにステイさせることもできます。

そんな感じでメリットも多いエラストマーですが、やはりデメリットもあります。

エラストマーは乾いているとペトペトと張り付きやすいので、塩ビのようにケースに入れると変形したまま固定され、そのまま熱い車内に入れてたりするとワームにクセが付いてしまうことがあります。

そこで昔の私は塩ビのようにケースに入れたかったため妙案を考えました。

それは、「パワーアップパウダーLS」をケースに入れたワームに振りかけること。

パワーアップパウダーLSは残念ながら2025年のカタログからは落ちてしまいましたが、その名の通りパウダー状の集魚剤で、濡れるとネバネバして簡単には落ちないため持続性があるのが特徴です。

これを大福の表面にまぶす片栗粉のようにワームに振りかけておけばケースに張り付くこともないため変形しにくく、味と匂いも付くので一石二鳥じゃん!と、しばらく使っていましたが、磯のウェーディングでデカメバルを狙いに行ったときに悲劇が・・・

そのポイントはアジも狙えるため集魚パウダーをふんだんに入れたアジ用のワームケースも持って行ったのですが、スリットを渡るときにライジャケのポケットに入れたケースに水が入っていたようで、後日、アジングに行ったときにケースを開けると溶けたパウダーで一塊になりバキバキに固まって悲惨な状況になっていました。

また、エラストマーで特に気を付けなければならないのが、他の材質のワームと一緒に保管しないこと。塩ビ系のワームと一緒に保管するとエラストマーも塩ビも変質してしまい、エラストマーは溶けてしまうため、エラストマーだけ、もしくは塩ビだけで保管しなければなりません。

それらの理由から、現在ではエラストマー製のワームはパッケージのまま、透明なポーチに入れて持ち運びしています。これが今のところの私の最適解ですね。

ちなみに、エラストマーは成形時に塩ビよりも高温高圧になるので味と匂いが揮発しやすいというデメリットがあるのですが、月下美人シリーズの一部はエビ粉やイワシオイルが高濃度に配合されたコアが入っているため、味と匂いの持続性がアップさせてあります。

ケースをうまく活用して釣りの効率をアップさせる!

もう1つエラストマーでよく言われることがフックセットの難しさ。

確かにゴムのようにモチモチとしながらハリがあるので塩ビのようにスッとハリが刺さりにくいですが、これも慣れればまったく苦になりません。

といっても、やはり最初のうちはうまくセットできない人もいると思うので、そんな方はあらかじめセットしておくのもいいでしょう。

ジグヘッドケースの「月下美人ランガンケース175」や「月下美人フリーボードケース」なら、ワームをセットした状態でも収納できるためオススメです。

ちなみに、月下美人ランガンケース175はスリット+仕切りのtypeBをメインで使っていますが、仕切り面の一部屋にマグネットシールを貼ってエイトスナップなどの極小スナップを収納しています。

マグネットシールを貼ることで小さなスナップが飛び散ることがなくなります。そして私はフタ側にも瞬間接着剤でマグネットを貼っています。

こうすることで、フタ側にもスナップが張り付いて取りやすくなり便利です。

こんな感じで、私は塩ビ系のワームはケース、エラストマーはパッケージのまま収納していて、ジグヘッドは専用ケースにジグヘッドのみを収納しています。

塩ビとエラストマーは一緒に保管できないという面倒なところもありますが、それぞれメリット、デメリットを理解したうえで使い分けるとワンランク上のアングラーになれると思います。

とくにこれからは歯の鋭いフグ、カマス、ムツ、ベラなども活発になる時期のため、エラストマーが活躍することも多くなります。これまで塩ビしか使ったことのない方も、収納を工夫してエラストマーを使ってみてはいかがですか?

※本記事は”ルアーマガジンソルト”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2