劇的な勝利数で大きな話題を呼んだJB戦を離れ、2024年はバス釣りの本場・アメリカでの活動を表明している青木唯さん。トーナメントにおける輝かしい成績の背景にライブスコープが存在していることは多くの人が知るところである。だからこそときに青木さんに対する否定的な言葉を耳にすることもあるのだが、そんな声に対して青木さんは超有名な詩の一節を用いて応えてくれたのだった。

●文:ルアマガプラス編集部

Profile

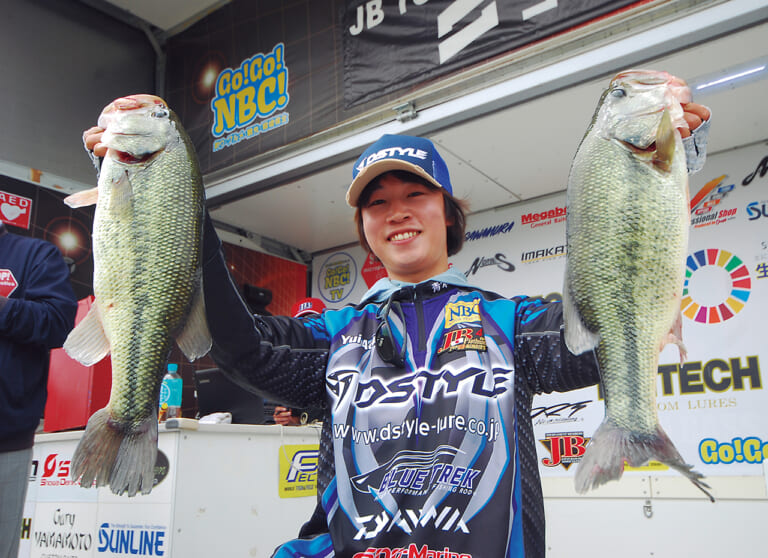

青木 唯(あおき・ゆい)

1999年山形県出身。青木大介さんのバサクラ映像を見てバスプロを志す。2021年にJBトップ50昇格、その年の弥栄湖戦で初優勝。2022年のジャパンスーパーバスクラシック制覇を含め、2023年9月までにJB戦で28勝(!)を上げている。

ライブスコープがあってもなくても、他人の釣りをとやかく言うべきじゃない。

ライブスコープと感性。

青木唯はフツーの20代とは違う人生を送ってきた。17歳の冬にみずからの意思で高校を退学(両親と大ゲンカ)。バスプロになることを決めたからだ。フツーはきちんと卒業してから、と考えそうなものだが、目標があるのだから、不必要なものは排除したほうがいい、というのが青木のスタンスだった。

これは逆にいえば「目標のために必要なことを徹底しよう」に繋がるわけで、ヒューマンアカデミー富士河口湖校に入学したのち、2020年にライブスコープを購入(二十歳になってローンが組めた)。年間300日を超える釣行日数と猛特訓の結果、圧倒的な成績を収めるようになって現在に至る。

青木「ライブスコープの釣りにもいろんな流派があるんです。僕が得意なのは、バスを画面に直接映し出して狙う手法。どんな状態であっても、バスが映ってくれたらなんらかの方法で食わせる自信があります」

フィールドや時期によってはボトムや障害物にべったり寄り添ってバスが映らないケースもあり、そういうときは苦手。もともとサイトフィッシングが得意だったので、その延長線上に今のスタイルがあるわけだ。

青木「正直にいえば、今の僕に欠けているのは田辺哲男さんみたいな感性だと思っています。YouTubeの動画などを見ていても、自分にはまったくない発想でビッグフィッシュを釣ってくるので驚くし、羨ましいです。ただし現在のJBトーナメントで、毎日5本というルールの上で優勝を目指して戦うかぎりは、そういう感性が身に付かないことも重々自覚しています」

過去のセオリーとリアルな知見。

本格的にバス釣りを始めてまだ7年程度。その半分をライブスコープとともに過ごし、スキルアップしてきた青木のなかには、それまで常識だとされてきた『バスフィッシングのセオリー』は、もはや存在しない。

青木「たとえば『夏は水通しのいい岬まわりが良い』という説がありますよね。でも、いったい『岬まわり』って、具体的に何mなのか。岬にぴったり身を寄せているのか、中層にサスペンドしているのか? いろんなタイプのバスがいます。僕の感覚では、岬から大体100〜200m離れた沖にいたとしても、そいつは『岬まわりのバス』なんですよね」

ブラックバスは人間と似ている、と青木は言う。それぐらい個性の振れ幅があり、さまざまな行動様式があることをライブスコープが教えてくれた。

青木「『魚探がなくても今の成績が出せるのか?』みたいな批判を受けることも、無くはないんですが、もうそんなこと言ってもしょうがない時代にきてる(笑)。今の小学生がスマホを持っているのと同じです。金子みすゞじゃないけど『みんな違ってみんないい』と思うんですよ。ライブスコープがあってもなくても、オレはこのスタイルを貫くんだ、というほうがカッコいい。僕自身は、他人がどんなバス釣りをしていてもどうこう言うつもりはないです」

フィールドによって異なる「バスの癖」も、ライブスコープによって的確に把握できるようになった。「だから同じ場所ばかりではちょっと飽きます。2023年の小野湖戦は初めて試合をしたフィールドで楽しかった」エンジョイしながら優勝杯をかっさらっていった。

神奈川県の津久井湖で行われた2022年の「艇王第3戦」では、互いにライブシューティングを駆使して大津清彰とのデッドヒート。晩秋とは思えない釣れっぷりで関東のレンタルボートアングラーたちに衝撃を与えた。

「みんなが自分自身の土俵で釣りを楽しめばいいと思う。他人が何十本釣ったとか、関係ないじゃないですか? 自分の納得できる釣りをして一発食った、でも乗らなかった…それで充分。だからこそいろんなルアーが存在するわけです。トーナメントは別ですよ、あれは仕事ですから」

※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。