ライブスコープがサンデーアングラーたちにも普及し始めた昨今、それを武器に釣果を上げた人もいれば、イマイチ使いこなせてない人もいるはず。そこで、『Mr.ガーミン』である佐々プロに使いこなすためのコツをお伺いした。

●文:ルアマガプラス編集部

佐々一真(さっさ・かずま)

国内GARMINスポンサード第1号であり、ライブスコープをいち早く取り入れてきた『Mr.ガーミン』。釣りはもちろん、魚探の知識も豊富なため、本企画に抜擢。

実釣・テクニック編

実際にライブスコープを駆使して釣るときのコツとは? 想像ではなく、実際に映像を見て積み重ねてきた佐々プロの引き出しの一部を公開するぞ。

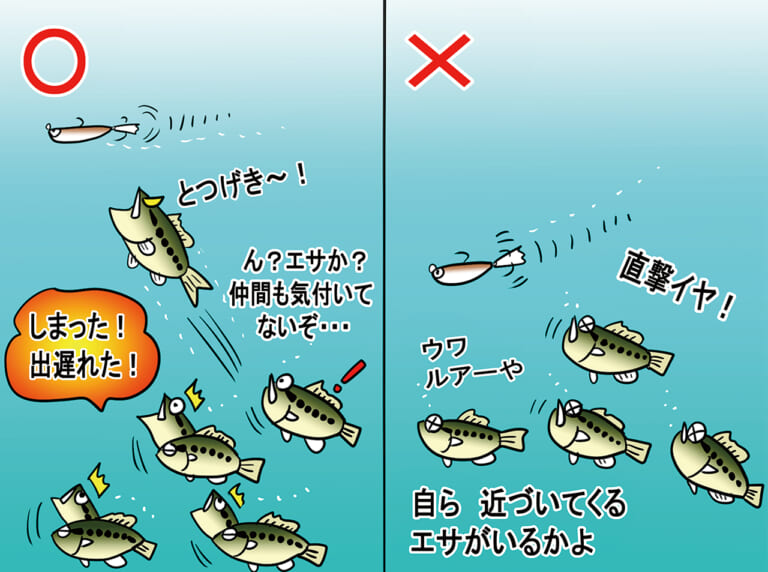

使用魚探

すべて、GARMIN製。

上)GPSMAP8416XSV

下)GPSMAP8412XSV

振動子はライブスコープXR LVS62×2、ライブスコーププラス LVS34の計3つ。

Q.実際にどう使うのでしょうか?

A.可能であれば魚を映して直接狙っていきます。

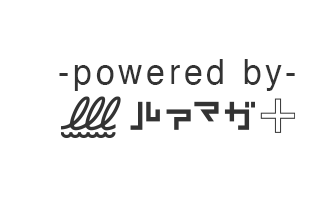

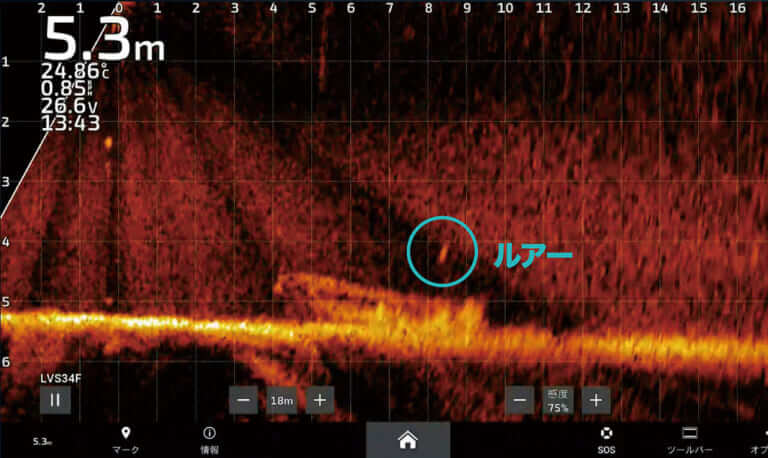

佐々「水質やフィールドの状況にもよりますが、バスを映し出せるなら直接狙っていきたいですね。ルアーも映っていたほうがより精度の高いアプローチができますけど、マイクロベイトなど映りにくいルアーは正直感覚で補ってしまうことも多いです。でも、魚をずっと見ていれば、なんとなくルアーに反応してるのでは?と思う挙動を見せるときもあるので、まずは魚を映すことが大前提ですね」

バスがルアーに気が付く距離を探りながら、誘い続ける。スクールフィッシュの場合、反応した魚につられて、獲り合いになることもあるという。

バスより2mくらい上のレンジで誘ってたら食いに来ましたね!

使用ルアー

グリマー7[ティムコ]

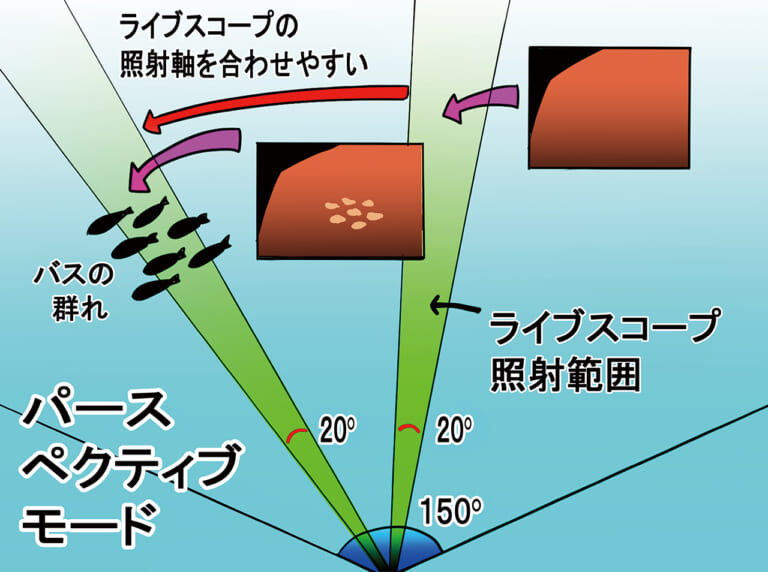

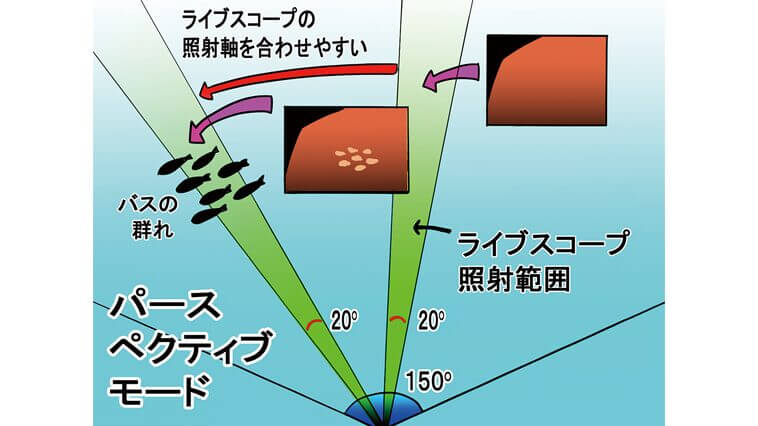

パースペクティブモードを活用

パースペクティブとは?

ライブスコープの機能の1つで、いわゆるライブスコープ(フォワードモード)が水中を縦割りするのに対し、パースペクティブモードは150°の角度で横割りにした映像を見ることができる。

周辺のストラクチャーやベイト、バスの位置や泳いでいる向きまでも150°の範囲ならばどこにいるか把握できるため、フォワードモードとの合わせ技でより的確に魚を追うことができる。

Q.ルアーを映し続けるコツはありますか?

A.練習あるのみです。ただし、映りやすくする方法はあります。

ライブシューティングでは魚はもちろん、ルアーも映して的確にアプローチすることもしばしば。距離が離れるほど、映像がぼやけてルアーを映し続けるのは難しくなる。

ライブスコープで映しやすいモノ

面積の大きいルアー

当然ながら、大きいルアーや面積の大きいアラバマリグは映しやすい。スモラバは小さくても正面に対して面積が大きいのでサイズのわりに映しやすい。

硬いモノ

硬いモノは良く映る。そのため、メタル系ルアーやタングステンシンカーは小さくても映しやすい。ウエイトが露出するスクリュー系ネイルシンカーはおすすめ。

空気をはらむもの

中空素材のワームも映しやすい。また、PEラインも空気をはらむため、他の素材に比べると明らかに映り込みやすく、ルアーの挙動を追いやすい。

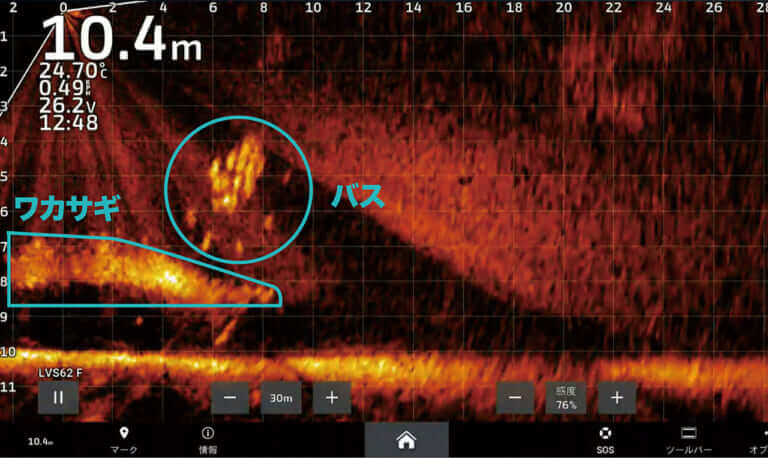

佐々のスクールフィッシュ理論

ワカサギを捕食しているバス。画面上でも10尾くらいいることが確認できる。群れもそこそこ、行動範囲も狭く、実際に釣ってみたバスはレギュラーサイズだった。

| バス→ ↓行動 | 小さい | 大きい |

|---|---|---|

| 群れ | 多い | 少ない |

| スピード | 遅い | 速い |

| 行動範囲 | 狭い | 広い |

必ずしも当てはまるわけではないですが、概ねスクールフィッシュはこの傾向ですね。

佐々のライブシューティング 3ヶ条

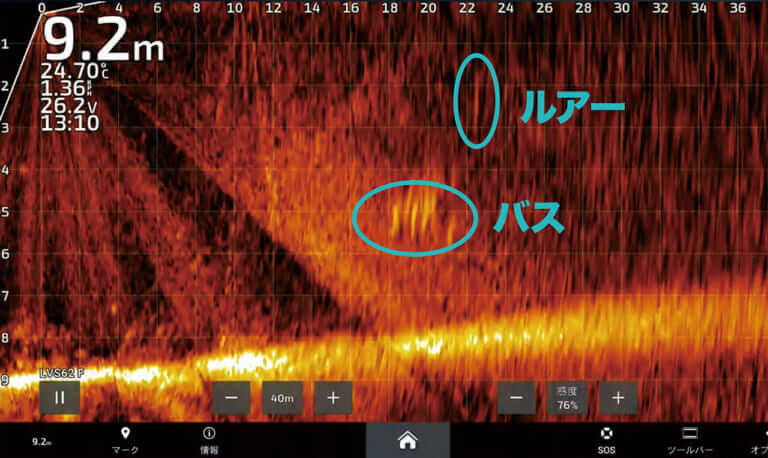

その1 近づきすぎない

ボートで近づきすぎないこと。できる限りプレッシャーを与えないアプローチを心掛ける。

その2 近くに落とさない

キャストもバスの近くではなく、遠くから寄せていくイメージ。寄せ過ぎないことも重要。

その3 見つけさせる

ルアーをバスに届けるのではなく、あくまで気づいて来てもらうような距離感で誘いを掛ける。

佐々の裏テク

エレキを下ろしたままアイドリングで魚探掛け。ガーミンフォースをリモコンで遠隔操作し、エンジンの機動力を活かして、素早く魚を探すことができる。

ライブスコープで映してみました!

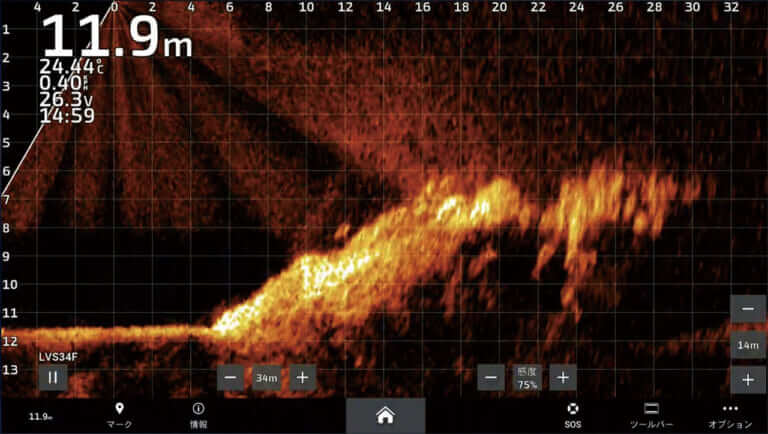

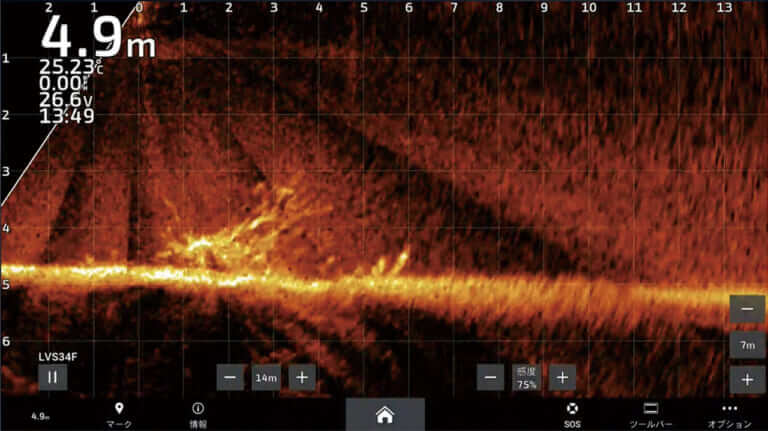

溶岩

河口湖名物の溶岩帯も凹凸までくっきり。隙間にいるバスたちの姿も確認できた。

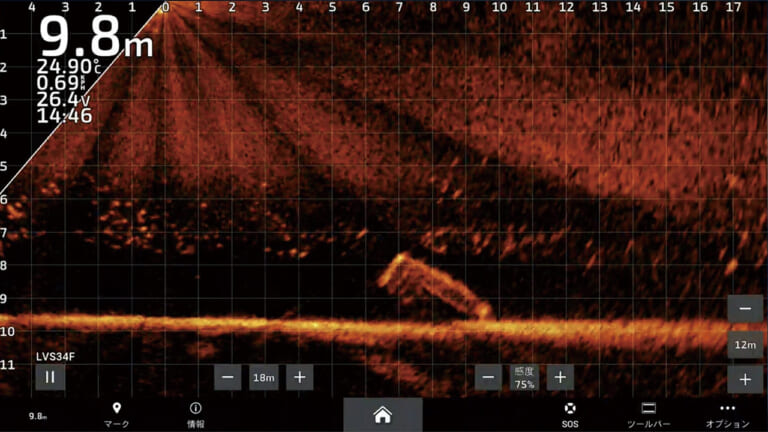

沈船

沈船。倒れている角度や向きまでもバッチリ。6mラインの水温躍層も映っている。

オダ

水中のオダも規模や枝の向きまで鮮明に。ルアーを映し込んで水中で吊るすことなども可能だ。

使い方は人それぞれ。

自分に合ったスタイルで活かしましょう!

※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。