アウトドアブームの昨今、釣りの人気が高まる一方で増えてきているのがゴミのポイ捨てや立ち入り禁止区域に侵入する等といったルール・マナー違反。環境問題や水難事故がトリガーとなって釣りが楽しめる環境が少なくなってきているのも事実です。今回の記事では釣り場で注意するべき事項や、安全に楽しむために知っておいてもらいたいことをまとめてみました。

●文:ルアマガプラス編集部(山川)

釣り場で出たゴミは持ち帰ろう

釣りをしていると必ずつきまとうのがゴミ問題。仕掛けのパッケージ、エサ箱、釣り糸、飲み物のペットボトルや、コンビニ弁当の容器等々。1つのゴミがまた新たなゴミを呼び、いつしか釣り場はゴミでいっぱい…というのはよくある話です。ゴミのポイ捨ては大切な釣り場の減少に大きく関わっています。誰かが捨ててくれるでしょ…海は広いし捨てても良いか…といった考えは絶対にやめましょう。

残った釣り餌や残飯は悪臭の原因に、落ちている釣り糸や釣り針でケガをする恐れも…

ゴミを持ち帰るための準備も大切

釣りに行くときには必ずビニール袋や携帯型ゴミ箱等、自分で出したゴミを入れておけるものを用意するようにしましょう。軽いゴミは風で飛んでいかないよう注意が必要です。

釣り具メーカーをはじめ各社からはゴミ回収に便利なアイテムも発売されています。自分で出したゴミを自分で持ち帰ることは最低限のマナーです。せっかくの休日、せっかくのアウトドアですから、綺麗な釣り場で気持ちよく釣りを楽しみたいものですね!

立つ鳥跡を濁さず

サビキ釣りやウキフカセ釣りなど、コマセ(撒き餌)を使った後の釣り場はこぼれ落ちたコマセで汚れてしまうことが多々あります。ゴミの持ち帰りと同じく、釣りが終わった後忘れずに行っていただきたいのが、釣り場を洗い流すことです。

コマセは放置され一度固まってしまうとなかなか取れない…

悪臭の原因にもなりますので、釣りが終わってすぐに洗い流すことが重要です。海水を汲めるように水汲みバケツと、小さなブラシ等を携行しておくと良いですね。コマセに限らずイカ墨も同様です。

立入禁止の場所へ入らない

釣り場で立入禁止と書かれた看板を見たことがある釣り人も多いはず。誰も見ていないから、他の人も入っているからと、立入禁止の場所で釣りをするのは絶対にやめましょう。もちろん、駐車禁止と書かれている場所へ車を停めることもNGです。

看板が立っていたり、ロープやバリケードを使って侵入できないようにしてある場所も

行政によって禁止されている場所がほとんどですが、その理由は様々。足場が崩れていたり、危険なために禁止となっているケースも多くあります。重大な人身事故に繋がる可能性も十分に考えられますので、自分の身を守るためにも立入禁止の場所へは絶対に入らないようにしてください。

釣り場では船にも注意

停泊中もしくは航行中の船に近づいて釣りをすることも控えましょう。投げたオモリやルアーが船体や乗船者に当たると大変危険ですし、船を係留するロープに仕掛けや針が絡まってしまうと、船の持ち主がロープを手繰った際にケガをしてしまう恐れもあります。

釣り公園等の施設を除き、港や堤防は本来釣りをするための場所ではなく、港関係者のご厚意により解放されている場所がほとんどです。過去には漁師と釣り人が口論となり、釣り禁止になったという事例もあります。たとえ釣りが可能な場所であっても管理してくださっている方々や、漁業従事者等、港を仕事で使われている方々のことを忘れてはなりません。

ライフジャケットを着用する

釣りを安全に楽しむ上で欠かせないアイテムがライフジャケットです。船釣りでは国土交通省により着用が義務化されておりますが、陸釣りでも万が一に備えて着用しておくことを強くオススメします。

安心安全なフィッシングライフの要

生存率の違いに驚く

国土交通省によると、不意に海中転落してしまった場合、ライフジャケットを着用していない人に比べて、着用している人は生存率が2倍以上になるそうです。さらに船舶からの海中転落の場合、生存率は80%を超えると言われており安全性の高さが窺えます。

ライフジャケットには膨張式と固定式の2タイプがあります。膨張式は肩掛けモデルと腰巻きモデルがあり、どちらも海中転落時に手動もしくは自動で浮力体が膨らむタイプです。非常に軽量で動きやすいですが、定期的にボンベの交換が必要となります。足場の良い堤防や船釣りに向いています。一方固定式は浮力体(スポンジ)が入ったベストのようなもので、膨張式に比べると重たいです。季節によっては暑苦しく感じることもあるかもしれません。しかし浮力体が破れることがないため、特に磯場での釣りでは重宝されます。時と場合によって使い分けると良いでしょう。

自然は時に恐ろしいもの。水難事故から命を守るためにもライフジャケットを正しく着用して安全に釣りを楽しみましょう。桜マークについて等、ライフジャケットについての詳細は「国土交通省のホームページ」からも確認できます。

天気予報は必ずチェックする

釣りが好きな人は天気予報をよく見ています。晴れるのか?雨なのか?風は吹くのか?等、釣行前の下調べは、安全に釣りを楽しむ上で非常に重要と言えます。荒れている日はよく釣れるなどと耳にすることがありますが、予報次第でしっかりと中止の判断をすることが大切です。

強風の影響で防波堤を乗り越える波しぶき

天気が良いに越したことはないですが、曇りや雨の日だって釣りに行きたい方も多いはず。船釣りでは船長が出船基準を設けているケースが多いですが、例えば堤防から釣りをする場合、降水量は1mm程度まで、風速は2~3m/s程度まで、波高は1m程度までであれば、快適に釣りを楽しむことができると思います(あくまでも目安です)。ただし、状況に応じてレインウェアや滑りにくいシューズ、肌寒ければ防寒衣料を着用する等、対策が必要です。

また、釣り竿はカーボン製のものが多く雷が落ちやすいということも覚えておいてください。釣り人が雷に打たれて死亡する事故も発生しています。天候に関わらず、ゴロゴロ…ゴロゴロ…と雷が鳴ったら即撤収しましょう。

天気予報サイトやアプリを活用してみては

体感ですが、上記の目安を超えてくる悪条件下ではストレスも多く、釣りにくいイメージです。最終的には各自の判断となりますが、絶対に無理はしないようにしてください。天気予報サイトは1つに頼るのではなく、2つ3つと見比べて総合的に判断することをオススメします。また、「Windy(ウィンディ)」という天気予報アプリをご存知でしょうか。特に風速や波高を調べるには便利なアプリなので是非活用してみてください。

ゆずりあいの精神で安全に楽しく

たくさんの釣り人で混雑する人気釣り場では、釣りをしたい場所に入れないケースも多いと思います。そんな時は無理な割り込みをせず、釣り場の移動を検討しましょう。また、スペースが空いている場合には、両隣の方へ一言「隣良いですか?」と声をかけてから竿を出すようにしましょう。こういった気遣い、マナーが気持ちよく釣りを楽しむためには欠かせないことなのです。

キャスト(仕掛けを投げる)時も注意

ビューンっと仕掛けやルアーを遠くに飛ばす投げ釣りはとても気持ちが良いものです。ただし、勢いよく放たれたオモリや釣り針は時に凶器へと変わりうるもの。人に当たってしまうと重大な事故に繋がる恐れもあります。ルアーや仕掛けを投げる時は、周囲に人がいないか、投げる先に船が航行していないか等、必ず安全を確かめるようにしましょう。

しっかり安全確認をしたら、大海原に向かってフルキャスト!

危険な魚に注意する

釣りをしていると多種多様な魚に出会えることでしょう。しかし中には、毒針を持ったものや、歯やトゲの鋭いもの等、危険な魚が釣れることもあります。痛い思いをする前に、どんな魚が危ないのか、事前知識を蓄えておくことが重要です。

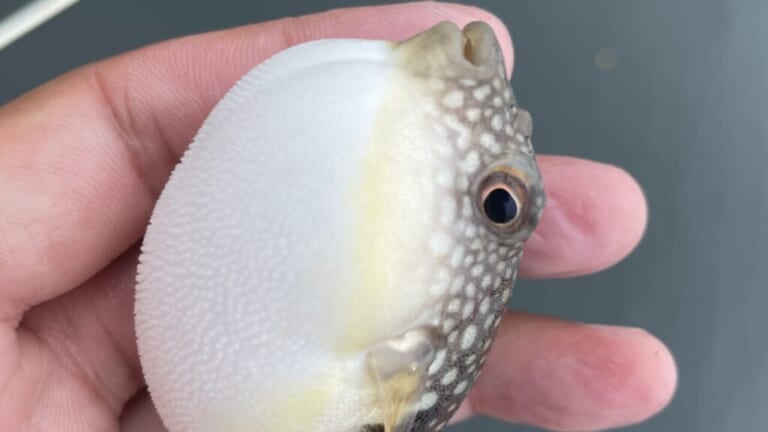

身近な堤防でよく釣れるフグも非常に歯が鋭い危険魚

大切なのは、釣れた魚をむやみに触らない、掴まないことです。フィッシュグリップと呼ばれる魚を掴むためのアイテムと、プライヤーと呼ばれる針を外すためのアイテムを持っておくと安心です。万が一毒針が刺さってしまった場合には熱湯をかける等の対処法がありますが、刺されないことがまず第一です。

危険魚だって生き物

釣り場に放置されて干からびたフグやゴンズイ等の危険魚達を見たことはないでしょうか。残念ながらいらない魚をポイッと陸地に捨てていく不届き者が世の中にはいるのです…。腐敗した魚は悪臭の原因にもなります。人間にとって危険な魚だとしても命ある生き物ですから、針を外したらそっと海へ帰してあげてくださいね。

キャッチ&リリースの規則を守る

都道府県によっては、ブラックバスをはじめとする特定外来生物を釣った際にリリースができない場所があります。この規則を守らないと罰則を受ける可能性がありますので、釣りに行く前にそのフィールドの規則を十分に確認しましょう。

とくにバスフィッシングはルールが複雑なので要チェック。

リリース推奨の魚も

水産資源保護のためにリリース推奨サイズが設定されている魚も。代表的なもので言うと、30センチ未満のヒラメ(ソゲ)はリリース推奨など…。とくに、ヒラメは地域により異なるルールが定められている場合もあるので要注意です。

また、成長するのに長い年月が必要な根魚やアオリイカ、抱卵している個体などは規則で定められていなくても、釣り人のマナーとして出来る限りリリースしましょう。魚たちを守るだけでなく、これからも長く釣りをしていくためには、こういった心配りが大切になっていきます。

ターゲットとして狙いやすいカサゴやメバルも根魚。小さい個体はなるべくリリースしてあげよう。

地域ごとのルールや漁業権など、難しいかもしれませんが、釣れる魚にもルールがあるということを覚えておきましょう。

遊漁証が必要な釣り場もある

魚釣りは自由な遊び!だからといって、どこでも自由に竿を出して良いかといったら答えはNOです。日本では鮎釣りや渓流釣りに代表されるように、釣り場を管轄する団体(主に漁協)から遊漁証と呼ばれるチケットを購入してはじめて釣りができる場所もありますのでご注意ください。

鮎の友釣りは日本の夏の風物詩

ブラックバスのルアー釣りや、ヘラブナを釣る河川/湖沼でも遊漁証が必要な場所もあります。詳しくは目的の釣り場を管轄する県や市、漁協まで確認すると良いでしょう。また、釣り(遊漁)に関する細かいルールもそれぞれの県によって定められています。ここで釣りをして良いのか?どんな魚を釣ってはダメなのか?等、気になる方は「水産庁ホームページ」もしくは県の漁業調整規則をご確認ください。

遊漁証はオンラインで購入できる時代へ

上記で説明した遊漁証は、現在オンラインで購入することもできます。広く使われているアプリは「FISHPASS(フィッシュパス)」と「つりチケ」等。全ての釣り場に対応してはいませんが、非常に便利なのでオススメです。

まとめ

美しいフィールドがいつまでも残るように…

さて、ここまで長々と釣り場での安全対策や注意したいルールやマナー、知っておいていただきたいことをご紹介致しました。「永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさい」という古くからの言葉にもある通り、釣りは本当に魅力的なレジャーです!これから釣りをはじめたい方はもちろん、初心者の皆様が安全で楽しいフィッシングライフを送れますように!最後まで読んでいただきありがとうございました。

※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。