話の発端はフライフィッシングからなのですが、ほぼ全ての擬似餌(ルアー)釣りに関わってくるお話なので、少し解説してみようと思います。さぁ、これで、あなたも『黒』が好きになる。

●文:ルアマガプラス編集部(深谷真)

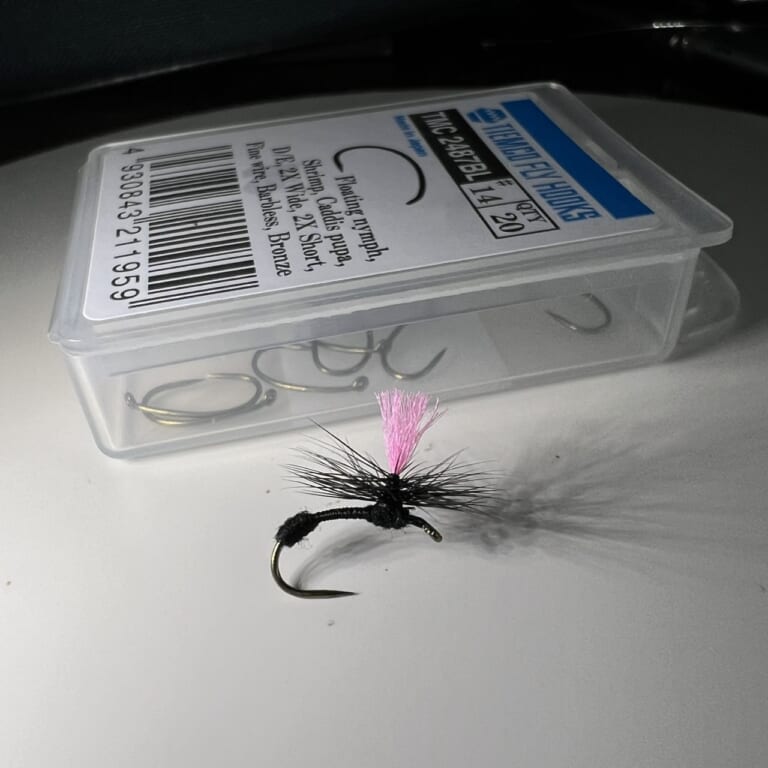

フライフィッシングにおける定番。アントパターンの通説への疑問

黒というカラーを語る前に、少々マニアックなお話を。フライフィッシングといえば、マッチザハッチという王道の概念があります。これは、今、餌となる水生昆虫なり陸生昆虫なりに合わせてフライ(毛鉤)を選んで釣りをしましょう。という、シンプルなお話であり王道です。

その概念でいきますと、例えば、夏の渓流にはアントパターンが効くなんて王道があります。夏場は陸生昆虫が活発になる→その活発になった陸生昆虫が風だのなんだので川などに流される→そこにいる渓流魚が好んで食べる(アリや甲虫は黒っぽい)。というごもっとらしいロジックが根底にあります。

捻くれ者の記者。これ、ホンマか?と思って何度か調査したことがあります。

日本列島は縦に長いので一概には言えませんが、6月前後の雨上がり。ちょっと蒸しっとするタイミングで羽蟻が大量発生する特殊なタイミングがあり、それにあたると、羽蟻をそれこそ偏食することがありますが、実は渓流魚がとにかく夏にアリばかり口にしているなんて事象は稀です(フライフィッシングにはストマックを調査する器具がありますので、それで調べることができます。/ 因みにアリや甲虫はElytra(エリトラ)やクチクラ(Cuticle)=硬い皮膚で守られているので消化が遅れ、ストマックで調べたら未消化が目立つなんて要因もありますのでさも、偏食していると誤認しやすい側面もあります)。

何がいいたいかといいますと、夏になりますと、陸生昆虫も、水生昆虫も活発になるので『なんでも満遍なく喰う』ってのが実のところなのです。

セオリーでいう『アントの黒』というフライパターンは確かに反応がいいのも事実です。でも、正直、アントじゃなくてもそこそこ釣れるんですよ。

とはいえ、なぜ『アントの黒』に反応がいいのでしょうか。マッチザハッチというセオリーが嘘というわけではないのですが、これに限って言えば8割は別の理由だと思えるのです。

いきなり結論。黒は『目立つ』から。です。

おいおい、いきなり雑な回答だな。解散。と、なりそうですが、ちゃんとした理由があります。さまざまなアングラーの取材から得たこれが答えじゃないかという理由があります。しかも夏という季節を意識するからこそ理解しやすいかと思います。

魚の“目”というカメラとその限界

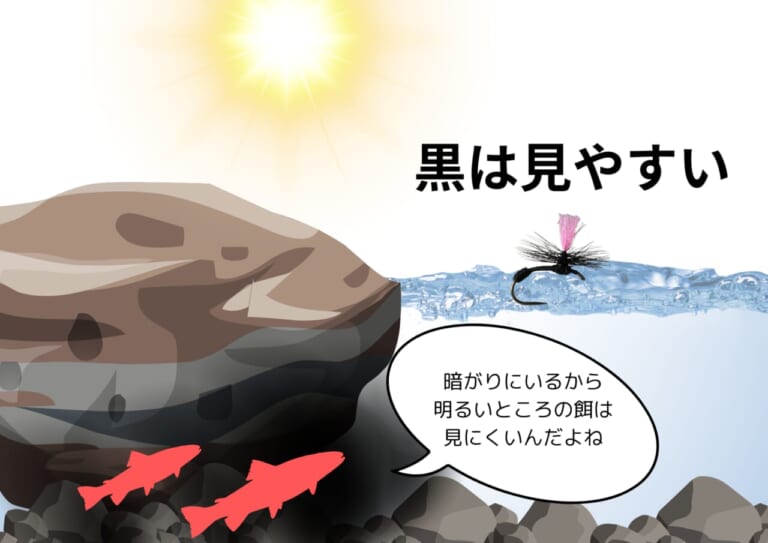

人間と魚は構造がちょっと違いますが、思い浮かべてください。暗いトンネルから、いきなり明るい場所に飛び出ると眩しくてなにも見えませんよね(光適応ができない)。というか見えにくいですよね。この話をしたらピンと来た人も多いかと思います。では、ちょっと魚の気持ちになってみましょう。

『自分、臆病なんで岩陰や水草の影に隠れています。目は暗いに慣れています。同じ光量のエリアなら、露出も合うのでモノはしっかり見えますが、日の当たっているエリアに流れてるものは見にくいんです。でも、光を遮断する黒や透過率の低いものは、なんとか見えなくもないんです。ギリ、見えるか見えないかなんで、できれば陰に流れてくれる方が安心してパクっといきやすいっすね』

黒いフライやルアーは光量差があるエリアにおいても『目立ちやすい』。実はフライのように軽い擬似餌の場合、毛針の干渉によって水が凹みそれが反射することで魚が『あ、なんか浮いてる』と認識する側面もありますので、色だけが重要でないことも追記しておきます。

因みに魚の目は光量差を調整する虹彩を持っていません。という言い方は極端…ですね。筋肉が発達していないので、瞳孔の大きさを変える機能がない種がほとんどです。簡単に言うと、固定絞りのないカメラみたいなものです。つまり、光量の調節は基本的にできません。

- 網膜の感度調整(視細胞の活動レベルを変える)

- 色素の移動(暗いときに感度を高めるために色素が移動)

- ロッド(杆体)とコーン(錐体)の比率変化など

※一応、ちょっとした変化は対応できる

つまり、絞りじゃなくてフィルム側で対応してるので、機能的に弱い=極端な露出差に対応しにくいと考えてください。

ちなみに。

- イワナやヤマメは**サケ目(原始的な硬骨魚類)**に属していて、

- 進化の初期段階の視覚機構を色濃く残している。

- 目の構造も比較的シンプルで、虹彩による調節機能もほとんど無し。

- 明暗差が激しいと「一時的に目が利かなくなる」ことがある。

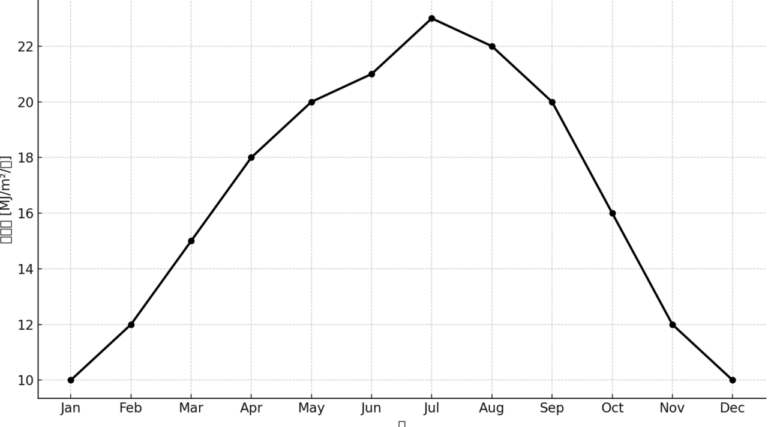

はい。もう文字通り見えてきたかと思います。夏場が黒が効く理由。もっと精度の高い結論を言うと『光量が強くなるから』だと推論することができます。もっとマニアックに言うと『光量の増加により影と日が当たる場所の光量差が広がる』です。となると、黒はそんな中でも目立つ色だというロジックが成立します。

ちなみに、太陽などの光量が夏って春にくらべて1.3倍から1.5倍に上がります(東京都心基準)。

*4月 約15-18MJ/m2/日

*7月 約20-23 MJ/m2/日

東京都心の季節による光量差イメージ図。7月に基本ピークを迎えます。

光量差による見えにくさを補う『黒』、透過しない反射率の低いソリッドなカラー

フラフィッシングアイテムのリーディングメーカーとして知られるティムコのスタッフの松下洋平さんとこの話でやりとりしている際にこんな話がありました。

『夏場に釣れるフォームフライ、大型陸生を模してるというのもありますが、透過せずシルエットがシャープなのが何よりのポイントと考えてます。夏にアルプスとか山岳へ上がると、下界より更に日差しがかなり強くなり、益々この傾向が強まる感じがしてます』

調べてみるとチリ、水蒸気、汚染物質が少ない山岳部では光が拡散されず、直達日射(まっすぐ届く光)が強くなり、平地の1割前後、日射量も増えるようです。

なので、ストラクチャーに身を寄せがちなイワナ(に限らずですが)は、光量差が顕著になればなるほど、黒みたいな色が効くし、なんなら岩陰のシェードにしっかり流してやるのがテクニック。ってことになります。

つまりマッチザハッチ的概念ではなく、単純にフライが見やすいから。だと思えるのです。

この際だからコレでもかと、この説の外堀を埋めてみました。

応用的に考えると見えてくる『黒』が釣れる理由、『曇り』『マヅメ』『明暗の暗』が釣れる理由

ようやく前談が終わりました。渓流魚の話をメインに据えて解説してきましたが、これ、いろんな魚に当てはまるセオリーだと考えることもできます。

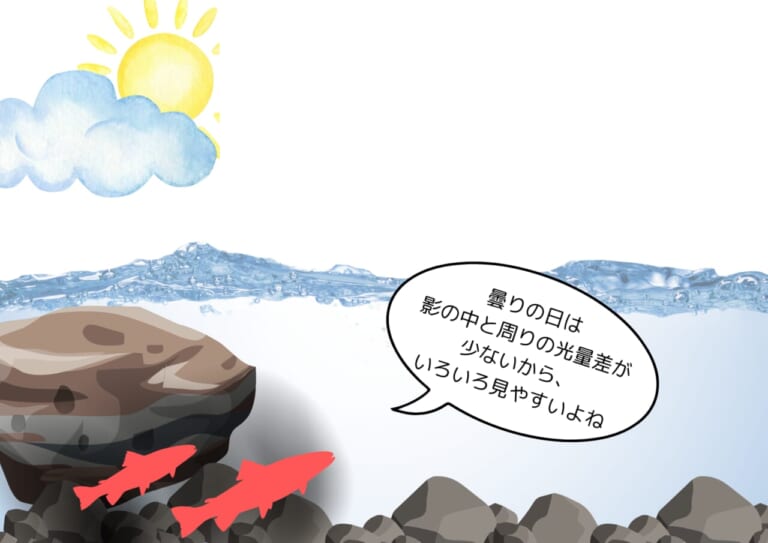

『雨や、曇りの日には魚が釣れる』

もちろん、気圧差などの要因なども複合的に絡んでくると思うのですが、特に視覚に頼って捕食する傾向の強い対象魚に関して言えば、曇りやマヅメ時に活発化するのは、単純に光量差の均等化の恩恵と考えることができます。

日が陰ると、暗がりとオープンエリアの光量差が小さくなります。警戒心が解かれる=視認域が増えるので安全度が増す=活性上がる

『シェードが強くでるときには、タイトに攻めろ』

これはブラックバス釣りのセオリーでもあります。ブラックバス、基本、ストラクチャーにタイトに着く魚といえます。つまり普段は暗がりにいると仮定することができます。とはいえ、捕食活動はしたいわけです。しかし、日差しが強くでているタイミングに、確信がないのシェード範囲外の何か(餌)に襲いかかるのはリスクがあります。

光量差が増えてくると、見えにくい明るい場所に消極的になるはず。なので、タイトにルアーをシェードの中にぶち込む必要がでてくる。しかも目立つ色として黒はおあつらえ向けなのです。ラバジの黒ってなるほど!って思ってしまうのは自分だけでしょうか。

ストラクチャーやカバーを攻略する際に多用されるラバージグの基本カラーといえば『黒』です。

暗がりなどの光量の抑えられた場所でも同系色の黒は違和感なくアピールする色でもありますし、たとえ少し、カバーから外れたとしてもシェードに潜むブラックバスに視認されやすいカラーでもあるからです。もちろん、魚にかかるプレッシャーによって、それが大きな違和感、危険なものと判断される局面はあるとは思いますが、基本原理としては『黒は目立つから反応』する。というロジックが成立します。

付随して、曇りの日にブラックバスを含め、さまざまな捕食者の活性が上がったように見えるのは、光量の均等化により捕食のための活動範囲が広がるからだと仮定するこができます(広範囲見えやすくなる)。

マヅメ時はゴールデンタイム

マヅメ時も同様です。水温などの変化により餌となる生物の活性が上がる側面もありますが、光量が落ちること(平均化する)ことにより、捕食対象を視認、確認しやすくなるからといえます。釣り人ならば経験があると思いますが、夕方は宵闇から闇に落ちたタイミングにいきなり釣れなくなる。もしくは、朝マヅメは反応いいけど、太陽の光がはっきり入った瞬間にいきなり釣れなくなって、少し時間が立ってから釣れ出す(目が慣れる)。

経験ありますよね?

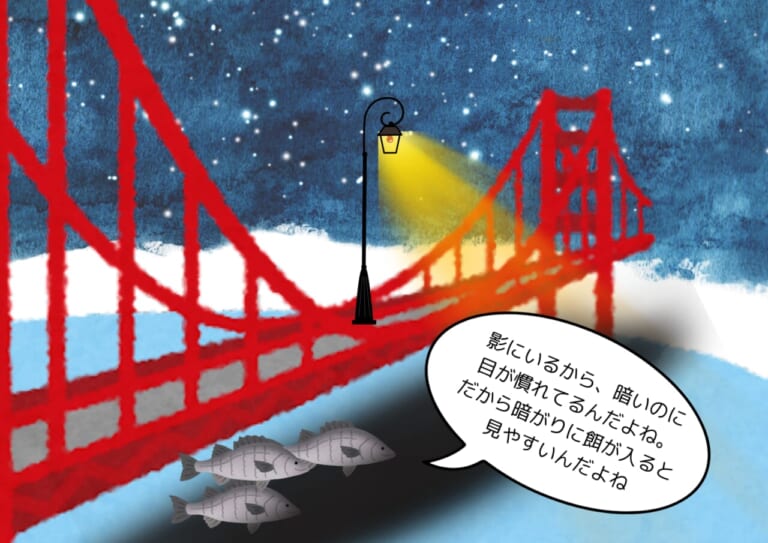

シーバスやアジングにおける明暗の『暗』が釣れる理由

これも単純。街頭などに集まった虫やベイトを喰いにくるわけですが、魚が待機してるのは大概、ガッツリ照明が当たっているエリアより暗がりです。明暗差がはっきりすると、明から暗に入った瞬間にガン!ってのよくありますよね。明暗の壁を利用するという側面もあるかと思いますが、単純に見えるからだと思います。

とまぁ、挙げ出すと枚挙に遑がないのですが、魚の目の構造を意識した『光量』の変化って意外に重要といえることがお分かりいただけたと思います。

もちろん、魚には目以外の感覚器官もありますので、それだけを頼って捕食活動をしているわけではないですが、1本のセオリーとして機能するのではと思います。

なので、なぜかルアーなどは不人気色の『黒』というカラー。ルアーボックスに潜ませておくことをおすすめしたいのです。そう、『目立つ』から。

※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2