前回のフライロッド解説では、ビギナー向けにセットモノについて解説しました。今回は、もう少しフライロッドについて掘り下げつつ、『本気でフライフィッシング』を始めるぜ! って気概のある人向けにオススメのロッドだのメーカーだのをご紹介したいと思います。

●文:ルアマガプラス編集部(深谷真)

- 1 フライロッドの『性格』 アクションについて

- 2 ロッドのテーパーについて

- 3 ロッドの反発力(素材)

- 4 ロッドの長さは?

- 5 最初に買う1本はどのアクションが結局いいの?

- 6 海外メーカーのおすすめロッド

- 7 ORVIS(オービス) Superfine Graphite セブンイレブン

- 8 Winston Pure2 7’9″ 3wt

- 9 TOMAS & TOMAS Paradigm823-4

- 10 SAGE 380-4 CLASSIC R8

- 11 SCOTT GS 803/4 JS

- 12 日本メーカーのおすすめロッド

- 13 ユーフレックス・Jストリーム JS793-4

- 14 Campanella C3763CL 7ft6in#3

- 15 Flux N1(Nippon Flyfishing Trip)フライロッド 803-4P

- 16 テンリュウ Fates Benett FB744-#3/4

- 17 YAMAGA BLANKS LINN fot STREAM LINN 03-8.1

- 18 KEN-CUBE TRAD #3 (7ft 6inch) 4pcs

フライロッドの『性格』 アクションについて

前回のフライロッドに関する記事で、基礎的なことは書かせていただいたのですがフライロッドの個性とも言えるアクションについては、触れておりませんでしたので先に触れておきたいと思います。ここ、結構勘違いしている人も多いので、しっかりと復習しておきましょう。

アクションは後述するロッドのテーパー(使用するカーボンシートの形含む)と素材によっておおよその性格が決まる。

フライロッドに限らず、釣り竿を語る時『調子(アクション)はどんな感じ?』と聞くベテランも多いはずです。基本的にロッドのアクションを形作るのは3つの要素です。

(1)ロッドのテーパー (2)ロッドの反発力(素材)(3)ガイド位置(おまけ)

ロッドのテーパーについて

テーパーによって曲がり方がある程度決定する。円錐状の棒の太さ可変具合をテーパーと呼びます。そのままですが。

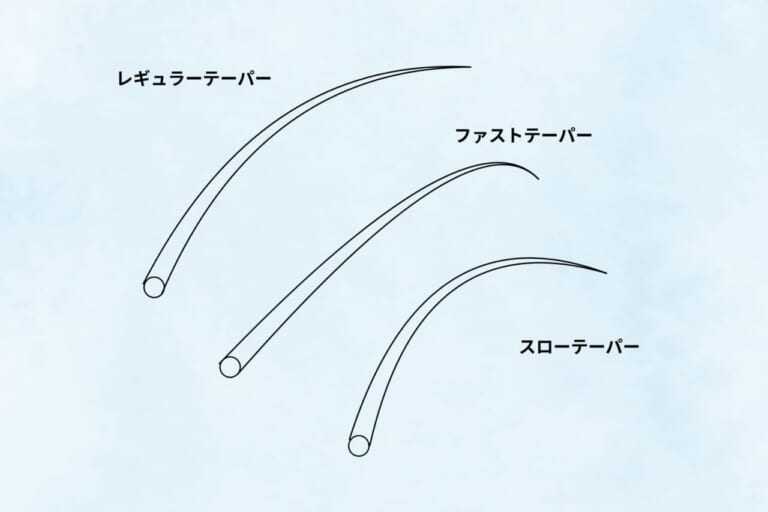

ロッドテーパー(Rod Taper)とは、ブランクス(竿本体)の曲がり方の特性や太さの変化率を指す概念です。一般的には、負荷をかけたときにどこから曲がり始めるか(アクション)と、『ブランク(ロッド本体)のテーパー角度(断面の変化)』の両面から語られます。ざっくりと大別すると3種類。フライロッドとしての特徴も列記しておきます。

なんか難しい言い方してますが円柱状の棒が太いから細くなる変化の加減をテーパーと言います。

ファストテーパー

曲がる位置はロッドを三分割したとして先端の1/3から曲がりやすい設計、先調子/飛距離・ディスタンスが出しやすい設計、投げやすさ重視、キャスト時に形作るループがナロー(狭くなる)、ロッドの反発力を活かしやすい。

レギュラーテーパー

ロッドの中央付近あたりを起点に全体で曲がる設計、中調子/初心者でも扱いやすく、汎用的な特徴を持つテーパー。オールラウンダー。最初に持つべきはレギュラーテーパーのロッド。

簡単に言うとオールマイティな加減の曲がり方をするように設計されたロッド。

スローテーパー

ロッドが全体的にしなる設計、胴調子/フライラインのループがワイドになりやすく、日本で進化したロングリーダー&ロングティペットと呼ばれる(簡単に言えば、ハリスを長くするシステム)仕掛けが扱いやすい。

太いから細くなる加減がゆるやかで全体的に曲がるように設計されているロッド。

プログレッシブテーパー

ロッドに負荷が加わったときに、ティップからバットへと連続的に曲がりが移行するように設計されたロッドテーパー。直訳すると「進行するテーパー」「漸進的な調子」であり、「段階的に曲がる=より自然でリニアな曲がり方」とも言えます。ラインを出していない時は、ロッドの先端が働き、ラインを長く出し始めるとしっかりとミッド(中間)が働き出す、非常に扱いやすいテーパーです。

プログレッシブテーパーは設計にテクニックがいりますし、ロッドの素材特性を熟知している必要があるテーパーですので、ノウハウがあるロッドメーカーを見極める必要があります。職人の個性なんかもでるので、ただのOEMメーカーではコピー品しか作れない可能性があります。

簡単に言うと重さに応じて、曲がる箇所がスムーズに変わっていくロッド。なんかかっこいい。

ロッドの反発力(素材)

アクションと混同されやすい部分ではありますが、正確にはアクションを形作る一要素がロッドの反発力(反発速度)です。この反発速度は素材特性に大きく起因します。一般的にフライロッドに使用されるカーボン素材の反発力はt(トン)で表記されることが多く、カーボン素材の弾性率(ヤング率)を示す略式表現です。そのカーボンがどれだけ『しならずに跳ね返る力』を持っているかの目安だと雑に記憶しておきましょう。

時代によって多少、変化はありますが……。

24t前後が低弾性(しなりがあって粘りがある)、30t前後は中弾性(一般的に使われるカーボンロッド素材の弾性)、40tを超えると高弾性(パキパキの硬いアクション)。つまり数字が増えると、反発力が強く速くなると覚えておけばよいです。素材革新の過程で40t以上のカーボンを使ったフライロッドも数多く発売されましたが、フライロッドの特性的に30t前後を基準に、それ以下くらいの弾性率の素材が好ましいと思います。

*ちなみにグラスロッドの弾性率は2tから3t程度。竹竿も概ねトン表記だとそれくらいです。

竹竿もこの釣りでは重宝される。反発力のトン表記でいくと2、3tで一般的なグラファイトロッドの1/10以下。それでも、十二分に釣りができる。

と、まぁ、2つの要素が重なり合って(素材のカットパターン、配置含む)、ロッドのアクションが生まれます。極論をいいますと、高弾性の強い反発力の素材でスローテーパーは作ることが可能ですが。曲がることを目的としているテーパーですので、わざわざ高弾性素材を使う意味もないわけです。一般的に、高弾性のほうがコストが高く、反発力が強い反面、脆さがあります。

3つめのガイド位置に関しては副次的な要素ですので、おまけ程度に。一応、ガイド位置を変えると、ブランクのアクションが少し変化します。

ロッドの長さは?

日本の渓流のおすすめの長さは7フィート6インチから8フィート6インチ。道具的発展も技術的発展も少ない釣りですので、業界としては低番手のダブルハンドやロングロッドなどのラインナップも増やすことで、飽きられないように展開はしていますが、単純にロッドの長さは、フライキャスティング時に展開されるフライラインのループの位置が物理的に高くなりがち、横に振る場合は遠くなりがちです。

川の本流のようにひらけた場所ばかりで釣りをするわけではないので、コンパクトにキャスティングできる長さが結果おすすめになります。

長いロッドのメリットはラインコントロールがしやすくなることですが、短いロッドでもカバーできる技術なので、主戦場になりがちな支流・渓流域で無理して8フィート7インチ以上のロッドを使う必要もありません。小回りが効く7フィート6インチ前後のロッドを推しておきます。

最初に買う1本はどのアクションが結局いいの?

師事している先生がいるのであれば、その先生のスタイルに合わせたロッドが必要ですが、基本、ナニもわからないという人であれば『レギュラーアクション』『プログレッシブアクション』のロッドを選ぶのが基本です。ただ、日本の渓流で使うフライロッドであれば、そこまでシビアになる必要もありません。フライラインが投げられればいいのですから。

この34cmのイワナを釣り上げたのは、True to nature(Foxfier)7ft6in#4(27,500円税込)フライロッドの中では中価格帯の下限くらいの価格帯ですが、フライフィッシングを十二分に楽しめます(釣り人:高橋章)

昨今、さまざまなコストアップ要因があり、ロッドの製造、組み立ては中国や東南アジア諸国の工場で生産されることが多くなってきました。それに伴い、ノウハウを持った有名メーカーの技術が転用されたコピー品も数多く出回っていることから、『使用できるか、できないか?で言うと、十分に性能が担保されている』フライロッドが数多く出回っています。

安く廉価にということであれば、その中からアタリを見つければいいわけですが、そんなコピー品を製造している中国の皆様でさえ消費者は『本物が欲しい』というフェーズに移りつつあるといいます。

そんなご時世になりつつあるわけですから、我々も『本物』『ちゃんと設計者の思いが』のったロッドで釣りをするのが粋ってもんじゃぁありませんか。フライフィッシングってのはその粋を体現している釣りジャンルでもあります。ちょっとイキってみません? オリジナルのリスペクトってヤツですよ。

じゃあ、イキなメーカーやブランドをピックアップしていくぜ!

と、いうことで。ここからが本題。イキにこの釣りを楽しみたいという皆様に向けて、道具を紹介していきます。前回も少し書きましたが、日本の渓流で使うスタンダードなロッドの番手は3番か4番。北海道のみなさまであれば、5番、6番という選択肢もあるでしょう。ですが、フライラインの性能も上がってますし、3番ロッドを基準に考えてください。

海外メーカーのおすすめロッド

海外メーカー編から行きましょう。

あらかじめいっておきます。これからご紹介する海外製ロッドは平均価格で言うと17万を超えるロッドばかりです。ただ、フライロッドって10年、20年のスパンで型落ちすることになっても、最新のモデルと比べての性能差が極めて少ないアイテムです。つまりガチで1度買えば一生モノ。

趣味として長く続けていくことを前提とするならば、イニシャルコストはべらぼうに高いですが、トータルのコストでいくと、意外に良心的です(苦しい…)。まぁ、これもいっておきますが性能的には1万円でアタリを見つけりゃ、たいして性能差がないのもフライロッドです。

どちらを選ぶかはあなた次第。

ORVIS(オービス) Superfine Graphite セブンイレブン

ORVISはアメリカのフライタックルメーカーで老舗。かなり初期からはデザインが変わりましたが、復刻した『スーパーファイングラファイトシリーズ』通称『スーパファイン』と呼ばれるシリーズは、同社のアイコニックなモデルです。そのなかでも名竿の呼ばれ高い『セブンイレブン』(7ft11inの4番。つまりほぼ8ftの4番)というモデルをイチオシ。4番ラインを使うロッドですが、多少、飛距離を要する中規模河川でも十二分に場をコントロールする性能があります。レギュラーテーパーですが、プログレッシブなアクションも見せますので汎用性が高いモデルと言えるでしょう。

日本の渓流では海外製の4番ロッドはオーバーパワーだという意見もありますが(まぁ、元がアメリカンなニジマスとかブラウンとか意識して作っている)、使えば人に馴染むのがロッドってモノです。フライフィッシングは高尚かつ選ばれた人がやる釣りではないというのが連載スタンスではありますが、イキがるのはアリだと思っておりますので、ORVISというメーカーはブランド買いしてもいいと思った次第です。

同社にはヘリオスというフラッグシップシリーズもあるんですが、そちらは18万円近くする高価格帯。『自分、お金あるし』なんて富豪はヘリオスシリーズの843(8ft4in3番)か、763(7ft6in3番)がおすすめ。同社のロッドは老舗ですし、フライフィッシングを知り尽くしたメーカー。安心して指名買いしても失敗しないポテンシャルを持っています。

日本のディストリビューターはティムコ。ということもあり、プロショップ系で手に入りやすいロッドといえます。

Winston Pure2 7’9″ 3wt

ウインストンと読みます。深い緑のカラーリングをした高級ロッド。クラシカルなデザインなので、ある意味、一般的にイメージされるフライフィッシングにマッチしたロッドなのかなと思います。こちらもアメリカの老舗フライフィッシングメーカーのひとつで、モンタナ州を起点にしています。

設計そのものはアメリカを想定しているとはいえ、1990年代から2000年代の初頭の日本のフライフィッシングブーム(そんなものがあったんです)時に、日本のディストリビューターが日本の渓流にあったアクションのモデルを作らせたり、その後も、日本のフィールドにウインストンのスタッフが訪れたりとある程度は環境を理解しているはずなので、低番手(3番以下)は、日本の渓流で使用してもしっくりきます。

現在の日本のディストリビューターはC&F。ここのメーカーは機能的なフライボックスを展開するメーカーで人気で、プロショップ系が必ずと言って仕入れているので、Winstonロッドは日本では比較的手に入りやすい環境になっていると思われます。

TOMAS & TOMAS Paradigm823-4

トーマス&トーマス。というメーカーのロッド。古いオッサンはトマトマなんて略しちゃったりしますがこちらも世界のフライフィッシングメーカーでは老舗に部類するブランドで、モデルチェンジはしていますがParadigm(パラダイム)というカーボンロッドシリーズは昔からある定番です。

トーマス&トーマスは1969年、アメリカ・マサチューセッツ州で設立されたフライロッドメーカーです。創業者はトム・ダディ(Tom Dorsey)とトム・マックスウェル(Tom Maxwell)という二人の”トーマス”。彼らの名を冠したこのブランドは、創業当初からクラフトマンシップを重視し、一本一本を丁寧に仕上げるロッドビルディングで知られてきました。

特にバンブーロッドにおいては、芸術品と称されるほどの美しさと性能を兼ね備え、アメリカ国内外の熱心なフライフィッシャーから高い評価を受けています。その後、グラファイトロッドの開発にもいち早く取り組み、伝統を守りながらも先進技術を積極的に取り入れる姿勢で、業界の先頭を走り続けています。濃い青のブランクはトーマス&トーマスを表す色でもあります。

ブランド買いという側面はありますが、典型的なプログレッシブアクションのフライロッド。持っていればおそらく一生モノ。そういった意味でも17万円代を投資できるひとはぜひとも。

SAGE 380-4 CLASSIC R8

SAGE(セージ)も、ブランド買いしてよいメーカーのひとつ。本場アメリカ・ワシントン州に居を構えるフライフィッシングの老舗のブランドで、比較的ファストアクションのパキっとしたロッドが多い印象。とにかくポイントにしっかりとフライを運ぶできることのできるロッド作りをしているイメージです。この380-4 CLASSIC R8はそのなかでも、日本の渓流でパフォーマンスを発揮することのできるロッドの一本と言えるでしょう。

使用されている素材は『Revolution 8 グラファイト』とセージでは呼称されていますが。おそらく(推測です)東レのナノアロイ技術が使用されたカーボンシートを使っている可能性が高いロッドの一本です。パリッとはしていますが、靭やかに曲がる系のアクションを見せますので納得です。

SCOTT GS 803/4 JS

スコットも日本の市場で古くから愛されているアメリカのコロラド州に居を構えるフライロッドブランド。半世紀近い歴史がある老舗メーカー。日本の市場でもかなり受け入れられており、ジャパンモデルが開発されています。こちらも、いわゆる映えるロッドでありブランド。

8フィートの4ピース3番というスペックは本州以南では最も使用頻度の高い渓流ロッドといえますし、これ1本あれば長く楽しめると思います。

SCOTT GS 803/4 JS日本メーカーのおすすめロッド

ここから紹介するのは、中価格から高価格帯の日本のおすすめロッド。基本的に総じて日本メーカーのフライロッドはクオリティが高く、フライフィッシングのうるさがたにありがちな『海外メーカーが至高』という幻想(ルビはこだわり)にとらわれなければ十分に活躍もしますし、ブランドとしても映えるロッド群です。入門から使い続けていけるであろう性能と映えを意識してピックアップしてみました。

ユーフレックス・Jストリーム JS793-4

まずは、国内最大手のフライフィッシングギア取扱メーカー、ティムコが国内向けに開発したフライロッドブランドがユーフレックス。ブランドの登場当初は乱立しはじめた日本フライロッドの入門機ブランドという印象が強かったのですが、年月を重ねるごとに開発スタッフにより磨きがかかり、ブランド価値を確立していると言えます。何がいいたいかというと、持って使ってても映えますということですね。そのユーフレックシリーズは基本、入門機、中級機、人気アングラーのシグネチャーモデル、少しマニア向けのグラスロッドシリーズが展開されており、Jストリームは価格的には中価格帯に属するロッドです。793-4は7フィート9インチ3番、4ピース(4本継ぎ)というスペックになっており、非常に使いやすい現在の王道系と言えます。

Campanella C3763CL 7ft6in#3

カンパネラは岩手県に工房を持つフライロッドメーカー。1999年創業ということですから、ちょうどフライフィッシングがブームになっていた頃と符号します。すでに四半世紀という歴史を持つブランド。従来、ロッドの本体となるブランクは大手メーカーのOEMだったり、既存のブランクを購入するのが普通だったのですが、工房に自前の窯(ブランクを焼いて作るための施設)を持っていたという面白いメーカーです。現在も職人の手により丁寧にクラフトされている日本製のロッドを供給しつつけています。今回紹介したロッドはそのカムパネラの中でもビギナーが扱いやすく、長く使っていける1本として紹介。

Flux N1(Nippon Flyfishing Trip)フライロッド 803-4P

フルックスというメーカーも日本のフライフィッシングの黎明期に創業している老舗ブランド。どちらかというとフライベストなどの専用アパレルや、リーダー、ティペット、フライフィッシングの関連小物類を数多くリリースしてきたメーカーですが、フライロッドやリールなども企画販売しています。

今回紹介するN1は数あるフライロッドの中でもおそらく他にあまりない『ソリッドティップ』を採用した日本のフィールド専用モデル。キャスト時の投射性が抜群によく、低番手ラインでの採用は特にメリットが大きいシステムです。

※本来、ロッドは中空のカーボンチューブですがソリッド、つまり中身が詰まっているタイプのロッドブランクやティップを指す言葉です。若干、感度特性が落ちますが(これもテーパーと設計次第)、曲がった後の復元がゆるやかかつ、復元挙動が安定しているという特性を持ちます。とても丈夫で、しなやかによく曲がります。

あとは、日本のメインターゲットといえばヤマメやイワナ。特にヤマメはフッキング後に表層でローリングしながらファイトする傾向があり、テンションが抜けたりしがちなのですが、追従性能の高いソリッドティップが機能してバレにくいというメリットもあります。

こちらのN1は8フィート6インチ。支流ではなく本流域での使用を考えているならこの長さから9フィートくらいまでが使いやすい。メイドインジャパンにこだわるメーカーのひとつ。

テンリュウ Fates Benett FB744-#3/4

テンリュウといえば、日本の老舗ブランクメーカーでありロッドメーカー。フライロッドについても、日本の黎明期からラインナップを充実させ、現在もいくつかのブランドを展開させていることからもその本気度が伺えます。ブランクの素性の良さ、歴史、ジャンルとしてはニッチなのにラインナップをいまだに充実させてくれているその愛情、おすすめいたします。

記者も過去にもFatesシリーズは使用したことがありますが、変な癖がない、ケレン味のない非常に扱いやすいロッドシリーズであったことを記憶しております。

YAMAGA BLANKS LINN fot STREAM LINN 03-8.1

申し訳ないですが、このロッドに関しては記者も触ったことがなく、気になる。という1点でのみの紹介だということにご留意ください。ヤマガブランクスといえば、ルアーフィッシングを嗜んでいる方なら、九州の熊本県のメーカーで高品質なブランクを供給するロッドメーカーで、純国産にこだわり質実剛健というイメージを持っている方も多いことでしょう。熊本といえば、フライフィッシング的にも好フィールドとして知られる阿蘇白川の湧水群などもありますし、ロッドの熟成という意味では、知見あるテスターが取り組んでいれば十二分以上のフライロッドが生まれる土壌もあります。

今回チョイスしたのはそのLINNから#3ライン対応になっている8フィート1インチのフライロッドです。意匠の類も高級感があり所有欲が満たされそう。業界的には新進気鋭という位置付けになるのかもしれませんが、カッコイイ!と思いピックアップさせていたきました。

KEN-CUBE TRAD #3 (7ft 6inch) 4pcs

ケンキューブというメーカーは、日本のフライフィッシングの黎明期をささえたひとりである杉坂研治さんが立ち上げたメーカー。勉強熱心でフライフィッシングのあらゆる対象魚に造詣が深い氏の実戦の経験から生み出されたタックル群は、超実戦主義。現在の日本のフライフィッシングシーンを支えているブランドのひとつと言えるかもしれません。技術が成熟しきっているフライフィッシングに風を吹かせる稀有なメーカー。最近は研治さんの息子兄弟がブランドのアイコニックになっている?

そんなKEN-CUBEで、ロッドを1本選ぶとしたら? ということでこちらを挙げてみました。元々キャスティングの名手としても知られていた杉坂研治さんですので安心して使えます。中部圏内で地元愛が強いかたは、応援してもよいのではないでしょうか。

ということで、かなり独断と偏見で選んでいます。歴史やブランドに強くこだわるなら海外製。日本のフィールドにあわせて、少しブランドにこだわりたいなんて方であれば日本製、日本メーカーのロッドも視野に入れてみてください。なんとなく現行のフライロッドのモデルをピックアップしてはいますが、上記に挙げたメーカーのロッドであるならば多少、モデルが違わなくても映えますし機能面でもとんでもないハズレを引くことはないでしょう。

他のメーカーのロッドがカッコ悪い。映えないという話でもありません。無名のメーカーでも、機能的に優れたロッドや思想が素晴らしいロッドなんてのは沢山あります。ただ、ブランドとは商品以上に『物』に意味付けを行うものです。そして、長年培ってきた多くの人の信頼の在り方でもあります。そこにお金を投じることは決して無意味ではないと感じるのです。

関連する記事

今回は、フライフィッシングで使用するリールの役割を解説しましす。実はフライリールというアイテムも結構、特殊といえば特殊です。特に渓流のフライフィッシングにおけるリールの役割は単純明快。あの太いフライラ[…]

さて、前回はフライフィッシングのロッドってちょっと特殊。ということを含めて、基本を解説させていただきました。ここからは、まったくの忖度なしでお求めやすいフライフィッシングのセットをご紹介。価格帯を分け[…]

フライフィッシングが面白い釣りだぞ!というのは記事で語らせてもらったので、順を追ってこの釣りを始めてみたいと考えている方に向けて基礎知識を綴っていきたいと思います。今回はフライロッドという少々、特殊な[…]

『趣味として釣りを始めてみたいんです、教えてください』と尋ねられたら釣り歴48年の記者ならこう答えます。『じゃあ、フライフィッシング始めますか?』。もしこのやり取りを聞いたベテラン釣り師はバカにするか[…]

- 1

- 2