日本において…いや世界でも? ブラックバスの魚影とサイズは琵琶湖がナンバーワンだ。

その水中を実際に覗いてみるとどのような光景が広がっているのか。

生物カメラマンの佐々木浩之さんがファインダー越しに捉えるのは、ブラックバスの自然体の姿と、それを取り巻く琵琶湖のありのままの環境。

厳選した琵琶湖の水中写真を、佐々木さんの解説とともに紹介する。

●文:ルアマガプラス編集部

profile

佐々木浩之(ささき・ひろゆき)

1973年生まれ。埼玉県出身。アクアリウム雑誌を中心に活躍するフリーの生物カメラマン。観賞魚、水草、両生類、甲殻類など被写体は多岐にわたる。好きな魚はブラックバスとマハゼ。

良型のバスが溜まる岸辺のオーバーハング

「絵に描いたようにオーバーハングした木の下です。なかでもブレイクライン上に位置するシェードにはバスがたくさんいますね。バスプロのみなさんが言った通りの場所に、ちゃんとバスがいるんだなぁと思いながら写真を撮りました」

ブレイクラインを回遊しつつ、シャローも意識している

「水深1.5mから5mくらいまで落ちるブレイクラインをクルーズするバスの群れです。稚アユやハゼ系の稚魚の群れがシャローに差したときに、一気にバスもそれを追っていったりするので、ブレイク付近にいてもシャローを常に意識しているような気がします」

琵琶湖、そしてブラックバスという題材は興味の尽きない最高の被写体

ブラックバスを撮るなら琵琶湖は別格の存在

幼少期から水辺の生き物に対する興味が強かった佐々木さん。釣った魚を家に持ち帰っては飼育するのが趣味だったという。いろいろな釣りを経てバス釣りにも興じるようになり、今でも大好きな趣味のひとつである。生物カメラマンとして水中撮影も行うようになったのは、水の中で自由に泳ぎ回るブラックバスをカメラで収めるため。琵琶湖という題材は、ブラックバスを撮影するのにもっとも適したフィールドだという。

「いろいろな湖でバスを撮影してきましたが、琵琶湖は別格です。とにかく、琵琶湖のバスは大きくてかっこいいんですよね。ブラックバスの綺麗さと大きさ、魚影、水質などいろいろな条件を加味すると、琵琶湖の北湖がベストです。水草やマンメイドなどシチュエーションも多彩で、琵琶湖は画になる場所が多いです」

水中に潜ってバスを観察してみると、釣りをしているだけでは気付かないことも多いという。

「ウィードならウィード、ブレイクならブレイクなど、バスは釣り人のイメージ通りの場所にちゃんといます。でも、釣り人特有の足音やボートの音などでバスはすぐに警戒心が高くなります。水の中は空気中よりも音の伝わりが強いので、釣り人の気配はバスに伝わってますよ。湖上で喋るアングラーの声も、水中で聞こえるくらいですから」

アングラーに警戒するバスも、水中撮影する佐々木さんには友好的な振る舞いを見せる。

「私がボンベを背負ってバシャバシャと水を掻き回しながら撮影すると、バスは興味を示して寄ってきます。私の後ろにスクールがついてくることもありますよ。湖上の釣り人には怯えるのに、不思議ですよね」

漁港は小バスたちの安全な棲家

「小さいバスやブルーギルは漁港のような身を寄せられる場所が安心するみたいですね。ブルーギルは、同サイズのバスだけでなく大きなバスと一緒にいることもあるし、オイカワなどの群れにくっついていることもあります」

水中から見てこそわかる琵琶湖のダイナミズム

一等地絡みのウィードには高確率でバスがいる

「ウィードはバスの格好の付き場ですが、いるところといないところがはっきりしているなと思って撮影してました。地形変化や水深、水通しが良い場所、漁港から伸びるミオ筋の脇にあるウィードなど、そういった一等地に絡む場所にバスが多い気がします」

生物の生産と再生を許容する琵琶湖の偉大さ

肉食魚として琵琶湖の生態系の頂点に立つブラックバスだが、決して平穏な一生を送るわけではない。

「ブラックバスの産卵床を撮影中に、ニゴイやビワヒガイなどがやってきてバスの卵を根こそぎ食べて去っていくというシーンを何度も目撃しています。それでも毎年バスはたくさん生まれてきて、絶滅することはありません。逆に、何かの拍子でバスが増えたとしても、産卵期にはバスの卵を食べる他の魚も増えるし、生まれたバスはカワウに食べられる割合も増える。小バスが増え過ぎれば大きなバスが小バスをエサにします。結局は全体的なバランスが調整されていくことになると思います。人間がバスを減らそうと中途半端に駆除を行うと、バランスが崩れてむしろバスの数は一時的に増えるということを、私は撮影を通して感じています」

事実、琵琶湖のブラックバスの量は多いが、それと同様に他の魚の生息数もかなりのものだ。

「潜ると分かりますが、ブラックバスやブルーギル以外にもいろいろな魚が琵琶湖には生息しています。とくにアユとワカサギの量はほんとうに膨大ですよ。アユやワカサギは人間が相当な量を獲っています。日本全国で養殖・放流されているアユのほとんどは琵琶湖産ですからね。それだけ人間がアユを獲っても毎年同じように膨大な数が生まれてくる。ブラックバスもアユもワカサギも水草も、すべての生き物たちの生態系を湛える琵琶湖という湖は、ほんとうに広大で偉大だなと思います」

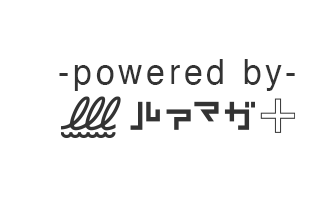

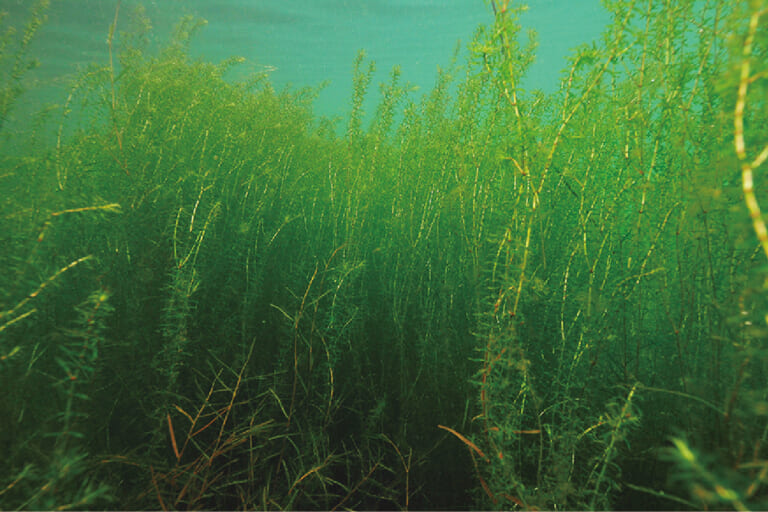

水草 Aquatic plants

バスが身を寄せる数種類のウィード

「フサモは柔らかくフサフサしている感じで、クロモは硬いイメージのウィードです。コカナダモも柔らかくて、量的には今一番多い外来の水草。バスはどのウィードにもいて、草の種類ではなく、やはり地形やどの場所に生えているかというのが大事なんだと思います」

フサモ

英名:Whorled water milfoil

学名:Myriophyllum verticillatum

クロモ

英名:Esthwaite Waterweed

学名:Hydrilla verticillata

コカナダモ

英名:Western Waterweed

学名:Elodea nuttallii

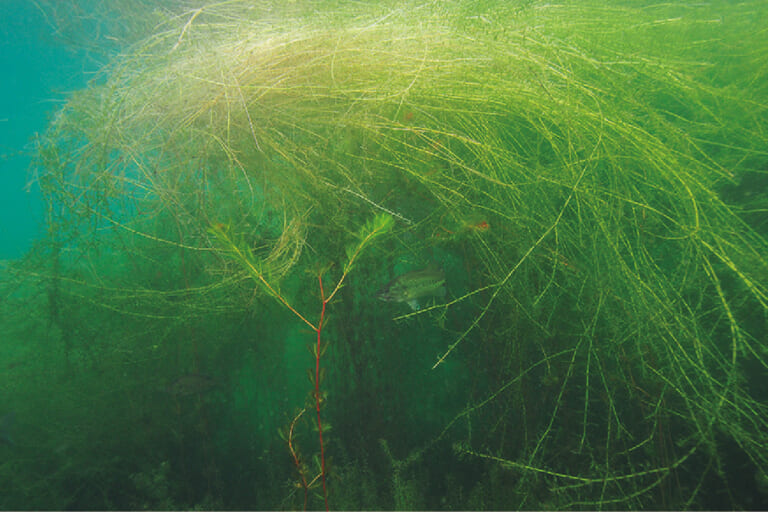

バス以外の魚 Another Fish

オウミヨシノボリ

学名:Rhinogobius sp. OM

琵琶湖原産の大型ヨシノボリ

「ヨシノボリにはかなりの種類があるのですが、琵琶湖特有で言えばこのオウミヨシノボリとビワヨシノボリがいます。オウミヨシノボリは10cmほどまで成長する大きめのハゼ科ですね。シャローから水深5〜6mまで、いろいろな場所にいますよ」

ビワヒガイ

学名:Sarcocheilichthys variegatus microoculus

バスのスポーニングベッドを襲う日本固有種

「これはバスが産卵床からニゴイを追い払った隙を狙って、ビワヒガイがバスの卵を食べているシーン。ブラックバスが日本固有種の魚をたくさん食べていると言われていますが、日本の魚も負けずにバスに対抗しているなと、撮影していて思いました」

アユ

英名:Ayu 学名:Plecoglossus altivelis

琵琶湖バスの主食的存在がアユ

「これは10cmまでいかないくらいの大きさのアユの稚魚。群れの大きさは、これくらいのとかもっと大きいボールになっているときもあります。日が昇って水温が上がり、シャローでコケをついばむようになると、バスもスイッチが入ってフィーディングしはじめます」

ブルーギル

英名:Bluegill 学名:Lepomis macrochirus

初夏に密集して現れるブルーギルの産卵床

「初夏になるとブルーギルがシャローで産卵床を作ります。写真はまだプリの状態ですね。バスと違ってギルは集まって産卵床を作るのが特徴です。このギルを狙うバスというのは、あまり見たことがないですね」

※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2