琵琶湖を代表するデカバスハンターにして、デプス代表奥村和正。天才釣り師にして、一誠でルアーをデザインする村上晴彦。琵琶湖のバスシーンを盛り上げてきた同世代のこの2人が、愛する琵琶湖について語り合った!

●文:ルアマガプラス編集部 インタビュアー:横沢鉄平

琵琶湖との出会い

琵琶湖&琵琶バスとのファーストコンタクト

――それぞれ、琵琶湖との出会いはいつ頃だったんですか?

村上「小学校4年か5年か、6年かな? 松の浦の水泳場に泳ぎに行った時かな。親父がゴリをとって、それをエサにしてケタバス(編注:ハス)を釣った。それを焼いて食べたら、骨だらけやったの覚えてる」

奥村「僕はそもそも父方のおじいちゃんが浜大津で漁師やったんで。僕が生まれた頃には漁師やめてたけど、その家の裏がすぐ琵琶湖の砂浜だった。そこが埋め立てられて、国道ができて、コンテナみたいなお店が並んで…うどん屋とか、カブトムシ売ってたりとか。多分2~3歳の時、カブトムシを買ってもらって。それまではミニカーで遊んでたけど、カブトムシは、勝手に自分で動きよる」

村上「動きよるな(笑)」

奥村「それから生き物に興味持ち始めたね」

――琵琶湖でのバス釣りはいつ頃どんなきっかけで?

村上「中2の時にブラックバスを食いたいなと思ってね。すでに野池のバスは食べたけれど、味がないねんな。だから、もっと大きいやつなら味があると思って、琵琶湖に行った。最初は金魚をエサにしたけど、ブルーギルしか釣れなかった。家に帰ってそれを親父に話したら『そんなもんエビでやったら一発やで』と言われてな、次に琵琶湖に行くとき、エサ一番かどこかでエビを買ってきてくれた。そしたら、今度はウキがスパーンと消えて、よう釣れた! 一番大きかったのが42やったけど、全部電車で持って帰ったね。ただ、やっぱり大きくても旨味はなかったね(笑)」

奥村「バスって、僕ら子供の時って幻の魚やったね。どこの池にバスがいるらしいと噂を聞いたら、自転車で行って…でも釣れなくて。釣れへん釣れへんと言うてたら、釣具店のお兄ちゃんに『西の湖やったら釣れるぞ』と言われてね。中学校二年の時かな? 始発の電車に乗って、歩いて西の湖まで行って…衝撃やったね。釣れ過ぎた。幻の魚やったのが、ルアーをポチャンと落とすだけでボーンと出る。何を投げても釣れる。で、『どうやったら釣れなくなるやろう?』って。最後はトリプルフックだけを糸に結んで、桟橋から落として、ピンピンピンとやったね。そしたら、ブルーギルが集まってきて、自分が立っている桟橋の下からバスが出てきてパクッ。針だけでも釣れた!」

一同爆笑!

村上「台湾のバスの養殖池で同じ体験したことある。いろんなので試して最終的に葉っぱでも釣れた。同じ思考回路やな!」

奥村「それから西の湖通いが始まったワ」

――じゃあ、中学の時には2人とも琵琶湖でバス釣りやってたんですね。

村上「僕はエサでね、ルアーで釣ったのは高校からや」

奥村「俺は中3の時に一回バス釣りやめてるからね」

村上「高校2年の時に西田釣具でバイトしてたんやけど、その時代、バイトの先輩『松政さん』に、今のKKRのレンタルボートに連れて行ってもらった。その時一日で40~50匹釣れてな。それから、毎週通うようになった。ボートは予約なしの先着順。だから、始発電車に乗って、駅からはロッドを佐々木小次郎みたいにたすき掛けで担いで、フル装備でさ。その格好で走ってボートを確保した。ちょうど体育の授業がマラソンやったから、その呼吸法を覚えて、いつも一番乗りや。気持ちよかったな」

――奥村さんは、いつ頃バス釣りに戻ってきたんですか?

奥村「21歳ぐらいかな? 結局、バイク乗り回して、車を乗り回して…というのが一段落して。毎晩飲み歩くようになって」

村上「かっこいいな」

奥村「それって、面白くないんですよ。何もすることがなく、ただ飲んでるだけ。なんかこう情熱を注げるものが欲しいなあって話をしてて、そういえば俺バス釣りしてたな…となった。その一緒に飲んでた奴も、『俺もやってた』って言うから、急に盛り上がって琵琶湖に釣りに行った。でも釣れなくて、次の日も釣れなくて、3日目は大野ダムに行ったけど釣れなくて、4日目に『もう一回琵琶湖行くぞ』っていったら、友達は『もうやめとくわ』って。仕方ないからひとりで行った。そしたら56cmが釣れた! その釣れた直後にシャコタンのゼットがそこに入ってきて、『なんや?』と思ったら別の友達。『お前まだ釣りしてたんけ?』って言われて。『今日で4日目や、今ここで56cm釣れた!』 それから、その友達と毎週琵琶湖に行くようになったというワケ」

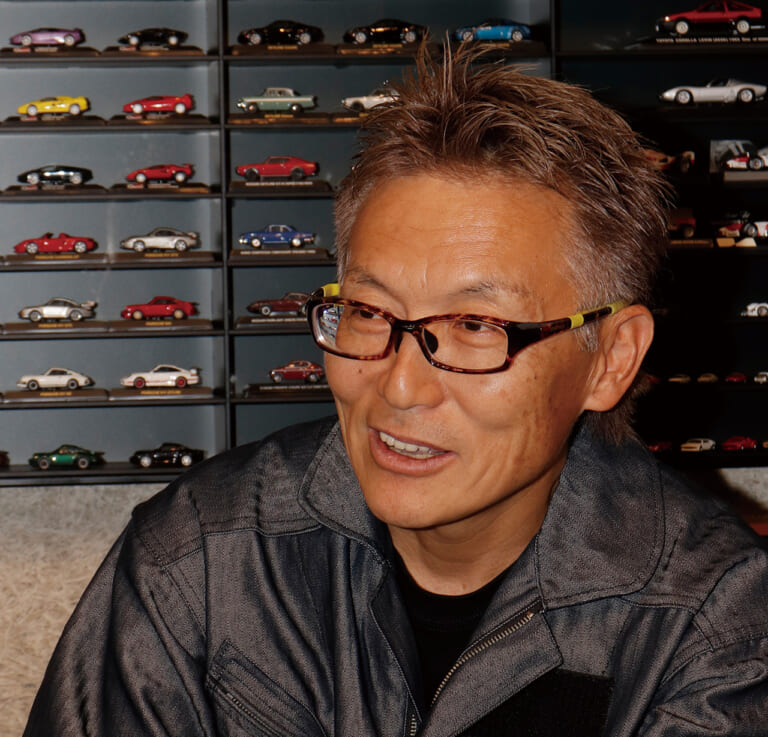

90年代前半に釣りサンデー別冊として刊行されていた、伝説的バス釣り専門誌「バスクラブ」。服部宏次氏が企画編集を担当。在野の釣り人であった、村上さん、奥村さんを発掘した雑誌といっても過言ではない。

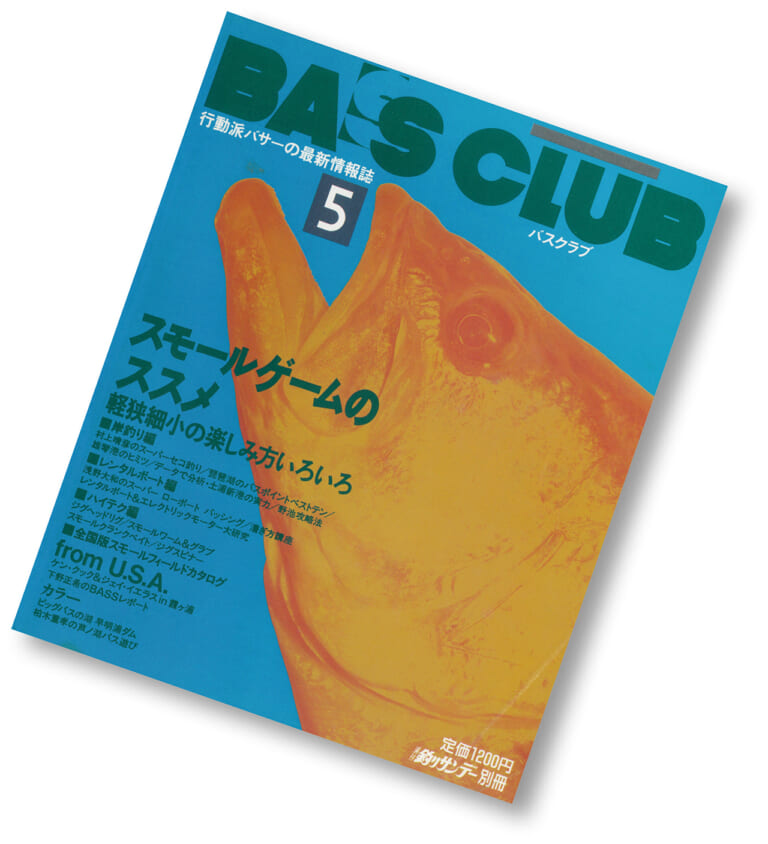

雑誌「バスクラブ」が90年代前半にリリースしたビデオ「恐るべしスーパーセコ釣り」。当時の村上さんのセコ釣りを多角的に紹介。レンタルボートのロケ日には、実は奥村さんも同じひさの屋で釣りをしていた。

筆者が初めて村上さんを取材した96年12月に撮影した写真。この当時は、琵琶湖の宿泊施設で調理を担当していた。

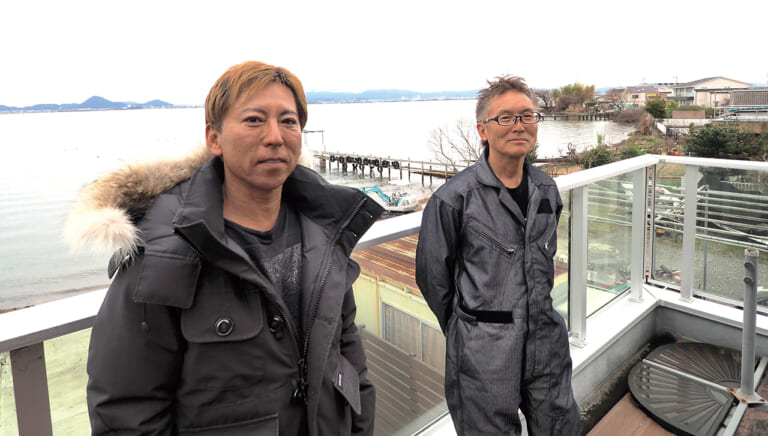

お互い縁のあるレンタルボート店「ひさの屋」にて。店主の立田猛さんは、実兄が村上さんの師匠である立田博氏。先代の店主・立田清氏は、若き日の奥村さんにとって恩人的存在。https://www.eonet.ne.jp/~hisanoya/

琵琶湖のバスって何かが違う?

あの頃、夢中にさせた琵琶湖の魅力とは?

――琵琶湖に通い始めた頃に感じた、魅力って何でした?

奥村「だって、当時はよく釣れたもんね。とにかく」

村上「琵琶湖のことを『好きやな』と実感したのは、立田博さんと一緒に釣りするようになってからとちゃうかな。普通バス釣りはストラクチャーに向かってルアーを投げる釣りやん。ところが立田さんは、琵琶湖にウェーダーで立ちこんで、何があるかわからない沖に投げていた。何も見えない沖に投げて、来るか? これか? 今なんか後ろにバスがついてそうな気がする……という琵琶湖の釣り。妄想癖のある僕は、あの感じがとんでもなく気持ちよかった」

――立田博さん流の、浜から沖に向かってひたすらルアーを投げる釣りが、村上さんの波長に合ったんですね。では奥村さんは?

奥村「いろんなルアーで釣れたし、シチュエーションも色々あったので、毎回が学びやったね。北西岸でオカッパリしてた時代とか。20~30cmぐらいのハスがはるか沖でピョンピョンって追われているのが見えた。それが自分の足元まで追われてきて、逃げ場を失って反転した瞬間に60ぐらいのバスがバコンと食べたんや。そのバス、こっちをチラッと見てからスーって帰っていきよった(笑)」

村上「見んのや、あいつら(笑)」

奥村「あいつらをどうやって釣るかとなったとき、海のでかいペンシルで釣る…とか、いろんなお題が出てきて、どんどんはまっていった。結局、ひさの屋さんと出会って、レンタルボートに乗るようになって、上手い常連さん達と競い合うようになった。まだ、通い出して3回目くらいで、ひさの屋の先代のおっちゃんから『奥村君はいずれうちのナンバーワンになるわ』みたいな感じで言ってもらえてね。ちょっと有頂天になって通い出した部分もあるけど」

――ひさの屋のおっちゃんは、立田清さん。立田博さんのお父さんですからね。そう考えると、奥村さんと村上さんは、立田親子を介してつながりがあったんですね。

琵琶湖のバスは他と比べて何かが違う

――琵琶湖のバスって、他の場所のバスと違ったりしますか?

村上「種類がいっぱいおるやん。顔のバランスが全然違うやつ、おるよね」

奥村「ていうか、北湖と南湖で違う。もっと言うと北湖西岸と湖東でも魚が違う」

村上「もっと前は、今津から上で釣れるバス、もっと口がでかかったと思わへん?」

奥村「確かに!」

村上「こんなにおっきな口やった。あれ、もういないな」

奥村「西岸のバスは口が小さい」

村上「もともと小さい。北は口がでかい感じした」

奥村「東も頭がでっかい感じがした。昔は、南湖もそうやった」

村上「口が小さいのは、スポッツじゃないかとも言われてたよね?」

奥村「いや、あれは若かっただけやと思う。骨格の成長よりも体の成長が早すぎて」

村上「顔が年取ってなくて、きれいやからな」

奥村「僕はそう思う。東岸でも、もっと上に行くと、西岸の魚に似てる感じになる」

村上「今のバスは、全然違う顔してるやん」

奥村「シャッフルされてしまってるんとちゃうかな?」

――体に比べて、口が小さくなっている傾向なんですね。

奥村「バスも琵琶湖で独自の進化を遂げているんじゃないかな? 今はその途中かなって気がする」

村上「だって、あんなサイズ昔は釣れた? あの気持ち悪いくらいでかいバス」

奥村「多分、『俺らどこまで大きくなったらいいんやろ?』って試している感じやね」

琵琶湖を意識して作ってきたロッド

――奥村さんならサイドワインダー、村上さんだったらハートランド。2人とも琵琶湖を意識したロッドを作ってきた部分あると思うんですけど、そのロッドについてお話聞きたいです。

奥村「まあ。うちのサイドワインダーで、最初に作ったのはスラップショットとスーパーボーダーとアウトクロスっていう三本なんですけど。そのうち、スラップショットは今も琵琶湖のバーサタイルロッドみたいな感じで根強く愛されてますね。バレットショットとかボアコンストリクターというのも琵琶湖で使われている。でもね、結構琵琶湖もどんどん変わっていくし。結局、どんな釣りがしたいかにかかっていますね。晴ちゃんも多分、いろんなところで釣りするし、分かると思うんですけど。琵琶湖で使う竿は他で使う竿よりも、ちょっと長かったり、ちょっと硬かったりするくらい。結局、釣ってる魚は同じバスなんで」

村上「オカッパリで、でかい魚釣ります…となると、ウィードがあるときには、ウィードを抜く力も必要だし、その向こう側で釣って上げなきゃいけない。だから奥ちゃんの言う通り、長くてちょっと硬いっていうのは絶対ある。それにたとえ近くで釣れていたとしても、遠くのブレイクの魚を釣りたいというか、投げるだけで気持ちいい部分がどこかにある。だから、投げるために硬い竿、長い竿を使いたいというのもある」

――素材的にはどうでしょう?

奥村「僕がロッドを作り始めた頃はこぞって高弾性がいいと言われてていて。30、40、50トン…弾性率が高ければ高い程良いみたいな風潮だったね。でも、30~35トンの普通の高弾性を使った。軽くてパリパリの硬いのは多分ダメやなって肌感で思ってたからね。結局、時代は戻っちゃった。今や50トンなんか使ってる竿ないでしょ」

村上「段々と竿の好みも変わってきた。低弾性まではいかへんけど、中弾性であまり軽く感じなくてもいい。粘って、胴まで入るけど、どの部分で竿としての仕事をするのか? それこそ使用感で決めている感じ。僕の場合は世界一や日本一を狙うわけじゃないから。言うてもバスは引かん魚やし、スピードも遅い。だから、こっちが色々できるやんか。それを感じとれる竿がいい。昔はバットの50cn~60cmぐらいのところまでは『硬い』と思える部分が絶対ある竿にしていたけど、今はそれが15cm下がったぐらいな感じ。その方が楽やねん。手が痛くなったりするからさ」

立田博氏。写真は90年代に撮影した。まだロクマルが希少だった時代に、毎年のように岸からキャッチしていたカリスマ。「ミラクルバサー」との異名を持つ。村上さんの師匠だ。

妄想癖のある僕は、あの感じがとんでもなく気持ちよかった

琵琶湖で使う竿は他で使う竿よりも、ちょっと長かったり、ちょっと硬かったりするくらい。

村上 種類がいっぱいおるやん。顔のバランスが全然違うやつ、おるよね

奥村 ていうか、北湖と南湖で違う。もっと言うと北湖西岸と湖東でも魚が違う

村上さんの持つロッドは、バスブーム全盛期にリリースしたハートランド-Z HL-Z 671HRB-T。「ハマスペシャル」と呼ばれる一世を風靡したロッド。後に復刻版も出た。

奥村さんの持つロッドはスラップショット。最初にリリースされた3本のサイドワインダーのうちの1本。今も愛用者が絶えないという、名竿のひとつだ。

心に残る琵琶湖のルアー達

琵琶湖で輝きを放った忘れえぬルアー達

――琵琶湖で様々なルアーを使い、数々の傑作ルアーを開発してきたお二人ですが、名作というとどんなルアーですかね?

村上「それこそディーブX100やな。それからジップベイツのモーグルクランク。あのディープのリップの付け根を削ってやると、振り幅が変わった。とにかくよく飛んで自分の操作感が手元にくる感じ。そして自分で作ったハマクランクは、もっとゆっくり引けるようにした。あと、スピナーベイトやったら、ブルーフォックスのビッグバス。あれは立田さんが使ってたけど、ブレードがでかすぎて飛ばへんねん。だからブレードをヒルデブランドの4番に替えた。ブレードが小さくなって、空中ではよく飛んで、水中では大きく回転して…これはええやんけとなったね。そこからハマスピナーベイトを作った。沖合いで水平姿勢を保つために下のアームを長くした。それからバイブレーションは、TDバイブ、ラトリンラップ、ラトルトラップ」

奥村「ラトリンラップはラパラのやな。立田さんがよく使ってた」

村上「この3つですべて事足りた。でもあの当時、TDバイブだけは手元に振動がちゃんと来たやんか」

奥村「そうやな」

村上「その後、釣り友から勧められて、使い始めたのがブザービーター。で、これザリガニの形で作りたい…となってザリバイブを作った」

奥村「うちのルアーは、だいたい琵琶湖発祥のルアーが多いけど、結果的にどこででも使える。ただまあ、気付いてる人もいると思うけど、うちのルアーは『飛ぶ』というのが大前提。飛ばないルアーはほとんどないんです。動きはいいけど飛ばないねっていうのは作ってない。飛ばないと話にならんでしょ、ていうのがあるので。飛ぶルアーなら至近距離でも精度の高いキャストができる。逆に飛ばないルアーでは至近距離でも精度が出ないんで」

村上「常吉の時はそうしてたのに一誠になってからは飛ばないルアーもちょっと意識するようになったな。固定重心とかね」

奥村「固定重心でも、飛ぶルアーは作れるよな?」。

村上「もちろん作れるよ」

――デプスのルアー開発に影響を及ぼした琵琶湖のルアーとは?

奥村「デスアダーなんかは本当にスタッドがとっかかり。ヤマセンコーぐらい高比重で柔らかくて、スタッドをもっとボリュームアップしたみたいなのがあったらええんちゃうんか…そんなところからデスアダーができた」

――やはりスタッドなんですね。

奥村「クランクベイトは、僕の場合、DB3マグナムからDD22になって、そこからよく飛ぶクランクとしてディープショットが出てきた。そのあと、重心移動のマッドペッパーマグナムが登場して、あれがもう革命を起こしたね」

村上「マッドペッパーマグナムは僕もオカッパリで使ってたな」

奥村「マットペッパーマグナムは圧倒的に釣れた。あれもBカスタムと一緒で、巻き感のないルアーやったね」

村上「そうやな」

奥村「僕と晴ちゃんの絶対的な違いっていうのは、根底が僕の場合はルアーから入ってるんですよ。晴ちゃんはエサ釣りの延長から入ってる。だから、エサのようにルアーを動かして釣るみたいなイメージが強い。僕はエサじゃ食わないやつでも、食わせられる何かみたいな」

それでも琵琶湖を愛する理由

変化し続ける琵琶湖 そして愛しき琵琶湖

――長年琵琶湖と付き合ってきて、琵琶湖が変化した部分ってありますか?

奥村「まずヨシ林が圧倒的になくなりました。あれはどこかのタイミングで水位基準が変わったんですよ。冬に水が多くなった。今は、春に雪代が入ると共に、水位が上昇します。水路に暖かい水が入ってきて、魚たちが産卵に向かって岸沿いに集まりだした頃、今度は放流量が一気に上がって、程よい濁りになっていた水路が突然ドクリアになって水温も低下。そのサイクルが繰り返されている。冬は本来ヨシの根が干上がって、乾いていないと次の春にしっかり育たない。それなのに水浸しになって季節風が当たるから、ヨシの根っこが洗われて消滅していく。でも、ここ1~2年は冬にちゃんと水位を下げているんですよ。実際、それでモロコが産卵に来て卵が産み付けられている記事が、今日の新聞にも載ってた」

村上「いっぱいおる、ホンモロコ」

――じゃあ今年の大減水は?

奥村「あれはあれで、大正解です。それ以外には、ゴルフ場からの除草剤が流れ込んだり…そんな原因も考えられます」

――じゃあやっぱり結構変わりましたね。

奥村「2000年か99年ぐらいからカナダモが一気に増えたじゃないですか。あれを境にブルーギルが増えて、バスがブルーギルイーターになったんです。そこからしばらくフィーバーしましたね」

――村上さんは変化って感じますか?

村上「単純に釣れなくなった。昔、比良のあたりにいた頃は素潜りを覚えてさ。それが楽しいから素潜りしてから釣りするやん。あの頃は『バスこんなにおるのに、あんだけしか釣れへんのかよ』と思うくらいおったね。バスも人間に寄ってくるし、泳いでたら全部こっち向いてくる。それが、いつしかニゴイとコイしか見えんくなった。バスも時々おんねんけど、やっぱりそんなに居ないな」

――では最後の質問です。初めにも聞いたんですが、何十年も付き合ってきた琵琶湖に対して、今だから思うような、好きになった理由は何ですか?

村上「落ち着く。自分の場所っていう感じ」

奥村「もう琵琶湖わかった、もう完全攻略できた…と思った次の年に、全くそれが変わったりするんで、また探求しないといけない。ゲームで言ったら、いつまでたってもファイナルステージが来ないゲームやね」

村上「僕は『もう無理』って。思っちゃうね(笑)」

奥村「釣り以外にも、水平線が見えたり、人の住んでる島があったり。水中遺跡があったり。神秘的な魅力もありますね」

――水中遺跡?

奥村「いっぱいありますね」

村上「浮御堂の沖もそうやね? 琵琶湖、なんか惹かれるな」

奥村「たまに嫌いになる」

一同・笑。

奥村「難しすぎたりしたら。でも、結局一周回って好きですね」

デプスのルアーは遠投能力に優れていることが一つの条件。バズジェットマグナム、パルスコッド、Bカスタム、カバースキャット、デスアダー。どれもがよく飛んでくれる。ビッグバス狩りには安全な距離が必要なのだ。

上がディープX100(メガバス)。かつて村上さんが絶大なる信頼感を持って使用していた。中央がハマクランク(常吉)。超スロー引きで左右に首を振る。下がG.C.クランク(一誠)。

村上さんの愛用バイブ上からヘラバイブ(常吉)。ブザービーター(エバーグリーンインターナショナル)。そして、ブザービーターにインスパイアされてデザインした自信作・ザリバイブ(一誠)。

うちのルアーは「飛ぶ」というのが大前提。飛ばないルアーはほとんどないんです。

マッドペッパーマグナムは僕もオカッパリで使ってたな。

2008年11月、奥村さんのロケ中に撮影した南湖。ウィードが水面まで繁茂している。この時代は、カナダモが大発生して、パンチングやギルパターンでデカバスが釣れた。

昼食は天下一品でラーメンを食べた。実は、カバースキャットの天下一品コラボモデル「コッテリネギ大」を奥村社長が買うという写真を撮影したかったのだが、売り切れ。

前半は一誠社内のガレージスペース、後半はデプスビワコベースで撮影した。琵琶湖を中心にして同時代を駆け抜けた二人の対談は4時間に渡った。

お二人の対談は動画でも!

※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2