クマ関連のニュースが非常に多い2025年。出没だけならまだしも、命を落とす事故なども多く報道されている。そこで、ヒグマと遭遇した経験から学んだ、少しでも“命”を守る方法を渓流釣りのエキスパート「小川 貴恵」さんに語ってもらった。

●文/写真:小川 貴恵

命を守るためにできる対策!

11月になっても全国的にクマの出没や事故のニュースが頻繁に報道されていますね。いつになったら冬眠するのか、出没が落ち着くのかと不安な気持ちで報道を見ています。

北海道の渓流釣りでは冬でも基本的には禁漁期間がなく(一部河川、湖を除く)凍ってしまわなければ釣りは出来ます。今年はテレビやネットニュースなどで報道されているとおりヒグマの出没が多く、この季節になっても出没が相次いでいるので釣行の際にはかなり慎重に行動しています。

今年は恐怖心から釣行を控えることも何度もありました。

そこで今回は私がヒグマに遭遇しないための装備類や基本的な対策以外で重要だと感じている事をお話していこうと思います。参考にしていただければ幸いです。

食事は出来るだけフィールドではとらないようにする。

市街地に出没しているクマがコンポストやゴミを荒らして執着するというニュースを見た事があると思いますが、クマはニオイにとても敏感だといわれています。

私は「山や川では食べ物のニオイをさせないようにしなさい」と小さい頃から教えられて育ったので食事は家か川に着く前に車の中で済ませるようにして、釣りの途中やフィールドではできるだけ食事をしないようにしています。

湖での釣りや山岳渓流を楽しむ方々にはキャンプ飯など自炊して食事を楽しむ方がいらっしゃるとは思いますが、フィールドでは食べ物のニオイには常に注意していなければならないと私は考えています。

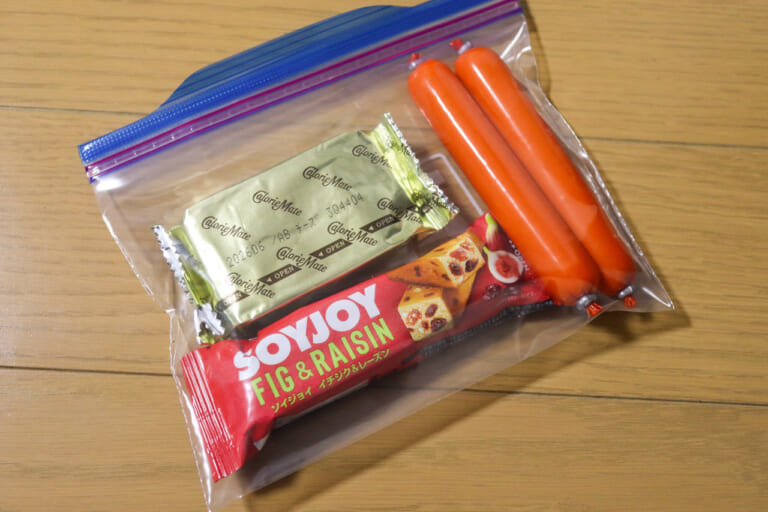

ただ、私はもしもの時(怪我や遭難した場合など)のために緊急時の非常食を持ち歩いています。

非常食として持ち歩くものはあまりニオイのしない軽食になるようなもの(カロリーメイトなどの栄養調整食品や行動食、魚肉ソーセージなど)を選び、出来るだけニオイがしないようにしっかりと密閉タイプのポリ袋(ジップロックなど)などに入れてパッキングしてリュックや防水バックに入れて持ち歩くようにしています。

そして、この非常食を食べた時のゴミもしっかりと密閉タイプのポリ袋にいれて持ち帰っています。

水分に関してはスポーツドリンクとゼリー飲料などを携行しています。ゼリー飲料は栄養価が高い商品もあるし水分補給にもなるので重宝しています。

野生動物は人間よりもはるかに嗅覚が優れています。人が感じないニオイでも動物は敏感に感じ取ることができるので、可能な限り野生動物を寄せ付けないよう工夫して持ち歩くようにしています。

クマスプレーの噴射に至るまでの練習

最近、クマスプレーの重要性がテレビなどでも報道されるようになり購入する人が増えていますが、皆さん噴射に至るまでの動作の確認はされていますでしょうか。

私は今年ヒグマと遭遇し、クマスプレーを構えることが何度かありました。

ヒグマとの距離がある程度ありながらも恐怖心から動揺してしまうような緊迫した状況ですが、ヒグマとの遭遇時に速やかにクマスプレーを構えられるよう、日頃から訓練していたので構えながら冷静に対応でき、噴射に至らずどうにか回避することができました。

以前にも私の記事でお話したことがありますが、クマスプレーを構えるときは対象方向(ヒグマや蠢く茂み)から目を逸らさずに速やかにホルダーからクマスプレーを取り出し、安全装置(セキュリティーストッパー)を外して噴射態勢に入らなければなりません。

クマをはじめとする野生動物の出没が増加している近年。地域によっては熊出没警報が発令されることもあり、緊張感は増すばかり。そんな中でクマによる事故を防ぐためのアイテムが登場。さっそく、北海道で活動する渓[…]

クマスプレーは携行すれば安心、というものではなく、適切に使用することで命が助かる確率を上げるものであり、正しくクマスプレーを扱えなければどうにもなりません。

どのクマスプレーでも購入しても装備するだけではなく事前に取り扱う練習をすることを私は強くお勧めします。

最近ではバイオ科学から国産クマスプレー「熊一目散」の練習用スプレーが発売されています。

練習用のスプレーには有効成分カプサイシンは含まれていないので安全に「取り出し→構え→噴射の一連の流れ」を事前に安全に確認することができます。

実際に私はこの練習用クマスプレーを使用してみて、改めてボタンの硬さやクマスプレーの噴射圧を確認できました。

こういう一連の流れを繰り返し練習しておくと、より一層いざという時に扱いやすくなるので、熊一目散をお持ちの方や、それ以外のクマスプレーを使用されている方にもお勧めしています。

攻撃を受けた場合の最後の防衛手段である防御姿勢

ここ最近、本州のツキノワグマによる人身事故が増えて改めて注目されているのが、この防御姿勢です。しかし、襲ってくるクマがいて、必死に耐えしのぐこの防御姿勢にはイメージ的に助からないと思ってしまう人も多くいるかと思います。

ですが、この姿勢で実際にツキノワグマに襲われた人が軽傷で助かった事例があることも報道されており、さらに秋田県でツキノワグマによる外傷の治療にあたっている医師の本を読んで重要性を再度認識させられました。

この防御姿勢についてはヒグマに対しても襲われた時の防御手段として知床財団のホームページにも掲載されています。

クマから逃げる事ができず、攻撃を受けた際に少しでも命を守るためにとる最終手段が防御姿勢といわれています。致命傷となりうる怪我に繋がる顔面や頸動脈、そして気管をクマの攻撃から守るための姿勢がこの防御姿勢です。

クマに襲われた時によく「命に別条はありません」という報道があり、軽傷だと思われがちですが実際には「命だけは助かった」というような深刻な大けがを負っていることが多いのです。

クマによる人身事故の際は顔面や上半身に怪我を負うケースが多く、その攻撃で致命傷を負ってしまう確率が高いといわれています。例え命は助かったとしてもその後は様々な外傷による後遺症や、深刻な急性ストレス症やPTSDなどに悩まされ元通りの生活が送れないケースも多くあるようです。

もしも至近距離で遭遇し、攻撃を受けた時に致命傷を免れる可能性が少しでも上がるならば防御姿勢を覚えておいた方がいいと思います。

クマのことはクマにしかわからない。

クマ対策については様々な意見を目にしますが、クマとの遭遇時の状況は千差万別であり「絶対こうすれば大丈夫」という万能な対策法は無いと私は考えています。

専門家や研究者の方たちが一生懸命に生態や習性などを研究し、長年のデータから様々なことがわかってきていますが、実際のところはクマのことはクマにしかわからない。そしてどの対策が有効なのかとクマに聞きたくても、当然ながら会話することは出来ません。

会話や意思疎通が出来ない動物相手に私たちが出来ることは「遭わないように努力する、出遭った場合に出来るだけ自分の命を守る行動をする」ことではないのかと私は思っています。

そして私たちのようにアウトドアスポーツや釣りを楽しむ人たちは、あえてクマなど野生動物の住処に入っていくことになるという事を忘れてはいけません。

その事をしっかりと頭に入れて出来る限り遭遇しないように対策をし、なおかつ遭遇してしまっても慌てないように気持ちを備えながら慎重に行動することが重要だと私は思います。

そしてもしも釣り場でクマと遭遇してしまったら、写真や動画を撮ることよりも、まずは自分の命を守る行動を優先して身の安全を確保するべきだと思います。

どうか皆さんも、しっかりとした対策と心構えを忘れずに、安全に釣りを楽しんでいただければと思います。

小川 貴恵(おがわ・たかえ)

北海道出身、北海道在住の、TULALAフィールドスタッフ。釣り好きの父からの影響で、子供の頃からイワナ、ヤマメ、鮭釣りなどを始める。そのうち、自然と渓流魚の美しさに惹かれ、渓流トラウトをメインに狙うようになる。道内のトラウトフィッシングには精通しており、ルアーフィッシングを始め、フライフィッシングも行う多彩なアングラー。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。