最新の投稿記事(全体)

ゴーストワイヤーネクストレベルの使い分け こんにちは! 和田真至です! 今週はゴーストワイヤーネクストレベルのバマストについてになります。 まずはマッスルワイヤーとゴーストワイヤーネクストレベルの使い[…]

大潮の干潮で現れた海の道 撮影当日、タイミングは大潮。 満潮時には完全に水没している構造物が、潮位が下がるにつれて少しずつ姿を現していく。 足元には透き通るような青い海。 構造物の両脇にはリーフが広が[…]

独自の「脚」が放つ強烈なバイブレーション 最大の特徴は、腹部に配置された独自のレッグデザインだ。リトリーブやフォール時に、この脚が前後へパタパタと小刻みにスイング。水流を受けて艶めかしく動くだけでなく[…]

profile シングルフック+カーボンロッドなら必ずフロロラインです。 全タックルの7割がフロロ 編集部 今回は三原さんのハードベイトを使う上でのフロロラインについての考えを深堀りしたいという企画で[…]

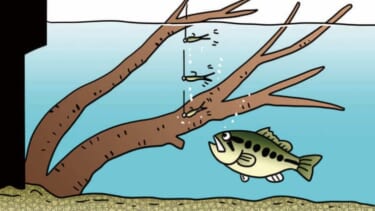

軽量パワーフィネスモデルのタトゥーラ681MHRS こんにちは! 中川雅偉です! 前回に続き自分のおすすめタトゥーラロッドを解説。タトゥーラ気になっている方の参考になれば幸いです! タトゥーラ681M[…]

人気記事ランキング(全体)

ニットなのに防水。DRESSが送る防水ニットグローブ DRESSから発売されている『防水ニットグローブ』。水に濡れる前提で設計されており、ニット特有の動きやすさを妨げずに、雨や波しぶきのなかでも手を塗[…]

軽量パワーフィネスモデルのタトゥーラ681MHRS こんにちは! 中川雅偉です! 前回に続き自分のおすすめタトゥーラロッドを解説。タトゥーラ気になっている方の参考になれば幸いです! タトゥーラ681M[…]

iPX-12/iPX-16(itoエンジニアリング) 2025年のNEWプロダクトとして紹介されたクランクベイト『iPX』がいよいよ発売か⁉ こちらはアメリカのB.A.S.S.で活躍する[…]

クルマを運転するなら細心の注意を 今季最長と言われた寒波も過ぎ去った2月だが、またも寒波到来が予想されており、まだまだ運転には気を抜けない。 突然の降雪や凍結路に、対策をしていないノーマルタイヤなどで[…]

profile 週末のハイプレッシャーを乗り切るゼロ距離戦法 実釣フィールド大江川・五三川 ハイプレッシャー&低水温こそテクトロが生きてくる イナッコのサイズ感とライクファイブがベストマッチ 朝の気温[…]