DAIWAフィールドテスターの渡邉長士さんの連載企画「今日もいいチョーシ」。寒い季節に楽しいライトゲームといえばやはりメバル!中でも30cmを超える「尺メバル」はこの季節が狙いやすく、何なら簡単とさえ言えてしまうという。果たしてその真意とは?そして「尺メバル」を釣るための3つの条件とは!?

●文:ルアマガプラス編集部

どうせ釣るならでかメバル!

こんにちは。ダイワフィールドテスターの渡邉長士(たけし)です。いつも「今日もいいチョーシ」を読んでいただきありがとうございます。

早速ですが、今回のテーマはいつものアジングではなく、ハイシーズン真っ只中のメバリングのお話をしようと思います。

私が主にメバリングをするのは地元の房総半島ですが、20年ほど前からはデカメバルを求めて伊豆半島にもよく行き、そのもっと前には北関東などにも遠征したりもしていました。

ホームとなる房総半島のメバル事情ですが、私の住む外房側は外洋に面しているためメバルの絶対数が少なく、今でこそメバル狙いのアングラーはちらほら見かけるものの、20年ほど前は皆無といっていいほどメバル狙いのルアーマンは少なかったです。

一方で、東京湾に面する内房の方は外房に比べて圧倒的に魚影は濃く、メバリングの土壌も築かれていました。港内では中小型の数釣りができ、磯では尺前後の大型も狙うことができます。

そのため、若いころは1~2時間かけて内房へメバリングに行っていた時期もありますが、やはりメインとなっていたのは近場の外房での小型の数釣りでした。

ポイントは身近な漁港内ですが、前述のように外房は魚影が薄いため数釣りにはちょっとしたコツが必要になります。

それというのは、護岸際のヘチをタイトに狙うこと。

魚影の濃い地域ではオープンウォーターにメバルがウロウロしていることも多いですが、外房では基本そんなことはなく、高い確率でヘチに付いたカキ殻や海藻のカゲに身を潜めています。

そんなメバルを狙うには0.5~1gのジグヘッドに1.5~2インチのワームを使い、護岸から20cm以内のコースをスローリトリーブで攻めます。

岸と平行に攻めるため遠投はせず、5mほどのショートキャストで少しずつ移動しながら攻めていくと簡単に数を伸ばすことができます。

そんな感じで小メバルの数釣りを楽しんでいた渡邉青年でしたが、デカメバルに目覚める出来事がありました。

それは真冬の夜に磯マル(磯から狙うシーバス)を狙って外房の磯に行ったときのこと。

17cmの大型ミノーに33cmほどのデカメバルがヒットしたところから外房のデカメバルゲームの可能性に気付き、本格的なデカメバル狙いが始まりました。

外房にもデカメバルがいるのは当然わかっていてもメバル自体の数が少ないため狙って釣るのは難しいと考えていました。ところが、やっているうちに高確率でデカメバルをキャッチできる「3つの条件」を発見しました。

アジもメバルも尺を超えることが一つの目標になることが多いと思いますが、ぶっちゃけ、外房ではどこに回遊してくるかわからない尺アジを狙って釣るよりも、条件がそろうと高確率で居る尺メバルを狙って釣る方が簡単です。

そのため、誤解を恐れずに言えば、「尺メバルは簡単に釣れる」と言ってもいいでしょう。

尺メバルが簡単に釣れる3つの条件とは!?

では、尺メバルが高確率で釣れる「3つの条件」というのは何なのかを解説します。

これは“外房において”という前提ではありますが、他の地域でも流用できるので、ぜひ参考にしてみて下さい。

まず、メバルは成長が遅く、尺クラスに成長するには10年ほどの時間がかかるといわれているため、デカメバルは人的プレッシャーの高いところにはほとんどいません。

それは成長する前に釣られてしまうためです。

つまり、1つめの条件というのは「釣り人が少ない」ということです。

この釣り人が少ないというのは、あくまでも“メバル狙いの”ということになるので、例えば、釣り人の多い漁港も外向きの一部や、イシダイ、クロダイ、メジナなどを狙う磯釣り師が多い場所にもデカメバルが残っていたりもするので、身近な場所にも穴場があったりします。

2つめの条件は11~4月の「冬」前後になります。

この理由は、メバルの産卵期に関係します。

メバルはお腹の中で卵をふ化させてから稚魚を生む卵胎生で、房総周辺では11月ごろから沿岸にデカメバルが産卵のために接岸し、1~2月頃に産卵していると思われます。

他の多くの魚種でも同じですが、産卵のタイミングとなるポストスポーンから産卵後のアフタースポーンまでしばらくはルアーへの反応が悪くなります。

そのため、ベストシーズンは11~1月ごろの産卵前となるプリスポーンのタイミング。

産卵前の荒食いをするのか、ルアーへの反応も良好で、お腹がパンパンの尺メバルが連発することもあります。

2月以降にはアフターから回復した痩せた個体が徐々に釣れだしますが、3月ごろになるとカタクチイワシが大量に接岸してくる時期で、イワシと一緒にデカメバルが回遊してくることもよくあります。

3つめの条件はポイントの「地形」です。

年末年始ごろのデカメバルは産卵を意識した行動をしますが、前述のようにメバルは卵胎生なので稚魚の生存率が高いところに集まると考えています。

体長が数mmの稚魚は当然ながら遊泳力も弱く、流れや波の強い場所では生きていけません。

他の魚に食べられるリスクもあるため、身を隠す場所も必要ですし、成長するにはエサも必要です。

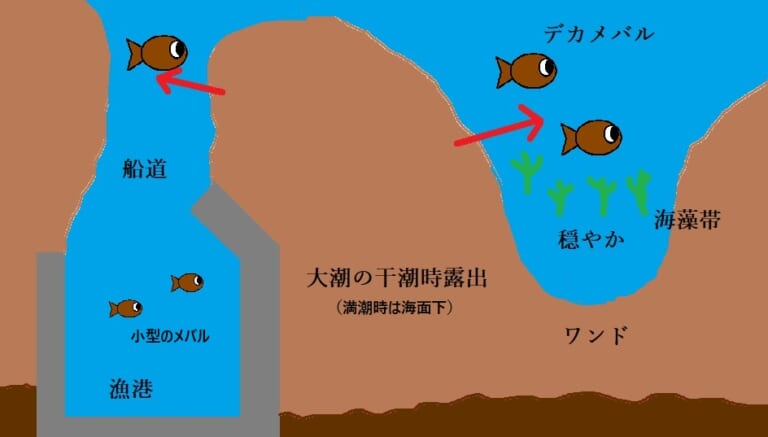

それらが全てそろった条件の地形が磯場のなかにある「ワンドや入り江、スリットや船道」などの地形です。

ワンドなどの入り込んだ地形は波や流れが弱く、磯の複雑な地形や海藻帯は隠れ家も多くエサも豊富なためメバルの稚魚にとっては最高の生育場所。

恐らく親のデカメバルもこれが本能的にわかっているため、上記のような地形に集まり産卵するのではと考えています。

さらに付け加えると、潮通しの良い深場と隣接しているのがベストです。

デカメバルに限らずですが、大型の魚は大抵の場合沖の深場を住処にしています。そのため、いくら好条件のワンドがあったとしても、普段の居場所となる沖の深場からのアクセスが悪ければワンドには入りにくくなります。

つまり、潮通しが良く深場が隣接するワンドやスリットを狙うということです。

以上が私のデカメバル狙いで大事にしている3つの条件ですが、もう少し具体的なシチュエーションを紹介します。

まず、もっともよく行くポイントが「浅い平磯が広がるところにあるワンドやスリット」です。

浅い平磯は満潮時にはほとんどが海面下ですが、潮位が下がると磯が現れて深場のワンドだけが残ります。

このようなポイントはプレッシャーが極端に低いため、デカメバルが残っている可能性が高いんです。

まず磯というだけで人が少なく、さらに潮の大きく引く干潮時で凪のときしか釣りができないため、天然の禁漁区のようなもの。

このような場所は釣れるのは当然です。

そして意外かもしれませんが、磯だけではなく堤防にも同じような好ポイントがいくつもあるんです。

例えば、漁港の船道以外が浅い平磯で、船道だけが深くなっている場所や、漁港の外側がワンド状になっていて海藻帯や消波ブロックがある場所など、実は手軽な堤防からも3つの条件さえそろえばデカメバルが狙えるんです。

ロッドは敢えてアジングロッドをチョイス!

ここまではポイントについて解説してきましたが、ここからは実釣の解説に移ります。

まず、使うタックルは堤防も磯も以下の通りです。

●ロッド 月下美人 AIR AJING 711M-T

●リール エアリティLT2500S-XH

●ライン UVF月下美人デュラセンサー+Si2 0.4号

●リーダー エメラルダス リーダー エクストリーム II 3号

●ジグヘッド 月下美人 SWライトジグヘッドSS 1.5g#4

ロッドはメバリングロッドではなく、アジングロッドを使っています。

その理由は・・・普段よく使うロッドだから笑

というのは半分は冗談ですが、もう半分は意図的にアジングロッドを使っていたりもします。

この「月下美人 AIR AJING 711M-T」はアジングでのキャロやフロートリグを使う時のロッドですが、その特徴は遠くのショートバイトも感知できるようにシャープで高感度なこと。

デカメバルゲームはナイトゲームのため、水中の情報はタックルから得る必要があります。また、デカメバル狙いではボトム付近をリトリーブすることも多く、岩礁や海藻帯にルアーがタッチした時に素早く回避でき、低活性時の小さなアタリも感知して掛けていくこともできます。そのため、高感度のタックルを使うことで解像度の高いイメージをすることができるのです。さらに、デカメバルでもバイトは小さなことは多く、この感度がとても大きな武器になります。

自重は64gと軽量ながら10gを超える比較的重量のあるリグを遠投できるパワーもあることからわかるように、バット部分には十分なパワーがあるためデカメバルの強い引きにも余裕で対応できます。

リールは「エアリティLT2500S-XH」を基本は使用しています。

近年は2000~2500番にフィネスな釣りに特化したSFシリーズや回転性能に特化したSTシリーズもラインナップされていますが、デカメバル狙いにはハイパワーで防水性能も高いLTシリーズを選んでいます。

メインラインはPEの「UVF月下美人デュラセンサー+Si2 0.4号」を使用。

0.4号以上は8本撚りのため表面も滑らかで飛距離も出て、原糸1本1本が従来原糸よりも太く真円になったTOUGH PEなので強力・耐摩耗性・耐久性の高さが特徴です。

リーダーはフロロの3号を1mほどノーネームノットで結束。

ジグヘッドは「月下美人 SWライトジグヘッドSS」をメインに使っています。

その理由は、デカメバルに対応する豊富なラインナップがあるため。

フックサイズは一般的なアジングや小型のメバリングに適した#10から、#8、#6、#4と4種類あり、それぞれに幅広いウエイトのラインナップがあります。

デカメバルに使うときのフックサイズは#4がマストで、ウエイトは1.5~2gあたりを使うことが多いです。

リグは3Bのガン玉をジグヘッドの20cmほど上に3~5個ほど付けたスプリットショットをメインに使い、海藻が繁茂するようなポイントではジグヘッドではなくオフセットフックを使ったりもします。

ワームはこれまでダイワのカサゴ倶楽部シリーズを愛用していましたが、残念ながら2025年のカタログからは落ちてしまい廃盤となったようです。

現在のラインナップだとデカメバルハンターの異名を持つ「月下美人 ビームフィッシュ」や、4月発売の「ミドルゲーム ドラミングシャッド」がオススメです。

広く深くまんべんなく釣り探る

釣り方ですが、基本は水深のあるワンドや船道を攻めるため、表層ではなく中層~ボトムをメインに攻めます。

私の場合は最初にガン玉を3つほど付けたスプリットショットリグで中層をただ巻きして扇状に探ります。それでバイトがなければレンジを少し下げて同じように扇状にキャストして、ボトム付近まで攻めてもバイトがない場合はガン玉を追加して飛距離を伸ばして探ります。

小規模のワンドでは数投以内にヒットすることも多いですが、沖へと続く船道のようなポイントだと上げ潮で入ってくることも多々あるため、安全に帰れるまでキャストを続けるのも効果的です。

上げで入ってくる場合は干潮から1~2時間ほどでヒットするパターンが多いですね。

潮位が高くなったら磯ではなく堤防から狙えばいいので、繰り返しになりますが、いくらチャンスだからといっても潮位の低いうちに安全に帰りましょう。

デカメバルはきっと身近に!でも大切にする気持ちも忘れずに

以上が渡邉長士流の外房デカメバルハント術でしたが、いかがでしたでしょうか。

この方法が日本全国の全てで有効ではないのは確かですが、きっとどこかに同じようにデカメバルが釣れる場所があるはずです。

今回の記事を参考にしてもしなくても、ぜひ近くのフィールドで自分なりのデカメバルゲームを研究して楽しんで下さい。

最後になりますが、デカメバルは長い時間をかけて育った貴重な魚です。

この釣りが長く楽しめるようにと、自己満足かもしれませんが私は撮影後に全てリリースしています。

もちろん、これを押し付けるつもりは全くありませんが、キープしてしまうと魚が減ってしまうのは事実です。

ポイントさえ見つければ毎年デカメバルが狙えるので、ぜひ資源を大切にしながらデカメバルゲームを楽しんで欲しいです。

※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2