フライフィッシングが面白い釣りだぞ!というのは記事で語らせてもらったので、順を追ってこの釣りを始めてみたいと考えている方に向けて基礎知識を綴っていきたいと思います。今回はフライロッドという少々、特殊なロッドについて解説します。

『趣味として釣りを始めてみたいんです、教えてください』と尋ねられたら釣り歴48年の記者ならこう答えます。『じゃあ、フライフィッシング始めますか?』。もしこのやり取りを聞いたベテラン釣り師はバカにするか[…]

●文:ルアマガプラス編集部(深谷真)

フライロッドってなに?

フライフィシングのロッドというのは他の釣りのジャンルにはない大きな特徴がひとつあります。普通、釣竿は餌やルアーを投げるためのモノですが、フライロッドは極論いいますと違います。フライフィッシングの擬似餌といえば『毛針(毛鉤)』ですので、それを投げるのでは?と思いがちですが、実は、投げるのは『ライン』です。ここ試験にでます(笑)

フライロッドは基本、グリップより後ろ側にリールが装着されます。このバランスは釣りの中でも珍しい部類です。

ラインを投げる????? と疑問に思ったかもですが、詳しくは別記事で解説しますがフライフィッシングって、ロッド以上にラインが重要な釣りです。フライラインって代物は、太さや強度ではなく『重さ』で規格が分類されているという珍しい釣り糸なんです。

このフライラインの重さを使ってロッドを曲げ、その反発力でフライラインを投げる。という釣り方なのです。

フライフィッシングは、たとえるなら「細くて重さのあるロープをビュンビュン振り回して、その遠心力で軽い羽根(フライ)を遠くに飛ばす」ようなものです。

普通の釣りは「弓で矢(ルアー)を飛ばす」感じですが、フライフィッシングは「ロープで力をためてロープごと飛ばす」イメージに近いです。

つまり、飛ばしている主役は『針(鉤)』ではなく『ライン』なんです。

ということで、そういう機能を持った釣竿である。ということを覚えておいてください。

フライロッドの規格

上記の前提がわかれば、謎めいたフライロッドに刻まれた暗号めいたスペックの表記が読み解けるようになります。よくあるのが『7ft6in 4P 3wt』みたいな表記。これは7ft6inというのがロッドの全長。単位はあまり日本人には馴染みのない『フィート』と『インチ』。4Pというのは、4本継ぎの釣竿という意味。3wtというのは3番ラインという重さに適合しています。という意味。

1ft=30.48cm。1inch/inc/in=2.54cm

フライロッドで確認すべき点は、基本『竿の長さ』と『投げられるラインの番手』

本企画は日本の渓流のフライフィッシングに限定してはいますが、フライロッドにはこのラインの規格が0〜15番手ほど存在しており、日本の渓流で使用する番手は北海道を含めると、せいぜい0〜6番。最も利用されるのが3、4番と覚えておくとよいでしょう。多用されるフライロッドの長さは8ft前後。9ftになるとやや長く、7ftを切るとやや短いロッドと言えるでしょう。

日本の渓流に適したフライロッドは8ftの3番か4番ラインを使うロッド。と雑に覚えておいてOKです。下記にラインの対応表を明記しておきますが、3番ラインだと通常7g後半の重さのラインをロッドの負荷として利用することになります。

ラインの番手の数字が上がってくれば上がってくるほど、空気抵抗の大きな、重ためのフライが扱えるラインが使えるようになります。

フライラインの規格は、主にアメリカの団体であるAFFTA(American Fly Fishing Trade Association)が定めた重さの基準に基づいています。この規格は、フライラインの先端から30フィート(約9メートル)の重さをグレイン(1グレイン=0.0648g)で測定し、番手(#0~#15)で分類されます。以下に、シングルハンド用(片手で握るタイプのフライロッド)のフライラインのAFFTA規格を表にまとめます。

フライライン規格表(シングルハンド用)

| 番手 (#) | 重さ (グレイン) | 重さ (グラム) | 主な用途例 |

|---|---|---|---|

| 0 | 60 | 3.89 | 超軽量、渓流での小型魚(小型ヤマメなど) |

| 1 | 80 | 5.18 | 軽量、渓流での小型魚 |

| 2 | 100 | 6.48 | 渓流、小型管理釣り場(ヤマメ、イワナ) |

| 3 | 120 | 7.78 | 渓流、管理釣り場(ヤマメ、ニジマス) |

| 4 | 140 | 9.07 | 渓流、管理釣り場、初心者向け(ヤマメ、ニジマス) |

| 5 | 160 | 10.37 | 中規模渓流、湖、管理釣り場(ニジマス、バス) |

| 6 | 185 | 11.99 | 湖、大型河川(バス、トラウト)、管理釣り場 |

| 7 | 210 | 13.61 | 湖、大型河川(バス、トラウト)、管理釣り場 |

| 8 | 240 | 15.55 | 海、湖(シーバス、ボラ) |

| 9 | 280 | 18.14 | 海、湖(シーバス、大型魚) |

| 10 | 330 | 21.38 | 海(大型シーバス、ソルトウォーター) |

| 11 | 390 | 25.27 | ソルトウォーター(大型魚) |

| 12 | 450 | 29.16 | ソルトウォーター(ターポンなど) |

| 13 | 520 | 33.70 | ソルトウォーター(超大型魚) |

| 14 | 600 | 38.88 | ソルトウォーター(超大型魚) |

| 15 | 700 | 45.36 | ソルトウォーター(超大型魚) |

補足

- 重さの基準: 上記の重さは、ライン先端から30フィート(約9メートル)の部分に基づいています。グレインをグラムに変換する際は、1グレイン=0.0648gを使用。

- ツーハンド用(スペイライン): ツーハンドロッド用のスペイラインは、シングルハンド用とは異なる重さの基準が設定されており、例えば6番のスペイラインはシングルハンドの6番よりもはるかに重い(例: 400~500グレイン以上)。スペイラインの規格はメーカーやスタイル(スカジット、スカンジナビアンなど)により異なるため、別途確認が必要です。

- テーパーの種類: フライラインは形状(ダブルテーパー:DT、ウェイトフォワード:WF、シューティングテーパー:STなど)や浮力(フローティング:F、シンキング:S)によっても分類されますが、番手の重さ規格はこれらに共通。

- 用途の目安: 初心者には#3~#5が扱いやすく、渓流や管理釣り場に適しています。#6以上は遠投や大型魚向け、#8以上は海釣り(ソルトウォーター)に適します。

- メーカー独自の基準: 一部のメーカー(例: RIO、Scientific Anglers)は、AFFTA規格を基に独自の技術(例: AST、ST+)を追加し、ラインの特性を調整しています。

注意

- この表はシングルハンド用の標準規格です。ツーハンド用や特殊なライン(スカジット、シューティングヘッドなど)は、メーカーごとのチャートを参照する必要があります。

- ロッドとラインの番手を合わせることが基本ですが、熟練者はキャスティングスタイルに応じて1~2番手上下させる場合もあります。ただし、初心者はロッドと同番手を選ぶのが無難です。

フライロッドの長さについて補足

ということで、フライフィッシングの教科書と題した当連載では、基本、日本の渓流を意識した記事構成になっていますので使用するライン、つまりフライロッドの番手は3番(本州小渓流)、4番(本州中渓流)、5番(北海道中規模渓流)。メインストリームは3番ロッドと考えてください。

で、そちらでの番手を選ぶときのロッドの長さ。最初に買う1本は8ft。ここから前後6inまでは許容範囲ですが、8ftを選ぶことを心がけてください。

- 6ft台 趣味性が強いフライロッドの長さ。ビギナーは選ばなくていい。ボサ川用って言われるけど案外使いにくいよ。

- 7ft 慣れると使いやすいですが、ビギナー向けではありません。ボサ川でも最低この長さは欲しい。

- 7ft6in 取り回しやすいフライロッドの長さ。ここからがオススメ。川幅(水の流れている幅とします)5m以内ならコレ。

- 8ft もっともビギナーに勧めたいロッドの長さ。

- 8ft6in 重いロッドだと少しだけ取り回しに難あり。でも、筋力強めな方は武器になります。

- 9ft以上 少し特殊な条件下で生きるロッドになります。管理釣り場のみの人は無しよりの有り。

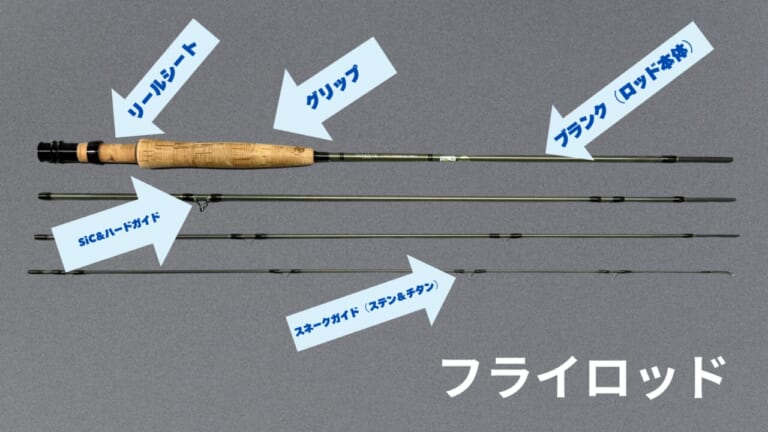

フライロッドのデザイン

フライロッドにはロッド本体と言えるブランク。竿を握るためのグリップ。リールを装着するためのリールシート。糸を通すためのガイド。ロッドとロッドを接続するためのフェルール。という6つのパーツに分かれています。

フェルールとは繋ぎ目。写真には表記していません。

ブランク

ブランクは竿の本体。一般的な素材はカーボン。その次に多いのはグラスファイバー。そして、竹。です。基本的にビギナーはカーボンロッドを選ぶことをお勧めします。グラスファイバーも竹も極論嗜好品です。『いやいや、至高は竹だよ、その理由はな…』ってウンチク語り出すベテランの話は無視してください。そのあたりは立派なフライフィッシング・ジャンキーに成長してから学べば良いことです。

グリップ

ロッドを握るスペースをグリップと言います。フライフィッシングのロッドの場合、ルアーロッドなどに使われるEVA素材が使われることは稀で、天然のコルクが採用されることが多いのが特徴です。機能的にはEVA素材の方が総合的には優れていますが、フライの場合は映え要素が重視されることが多いので、コルクが採用されることが多いと言えます。

コルクグリップのデザインは多岐に渡りますが、シガータイプ、フルウエル、フィッシュテール、リッツタイプなどに大別され、お好みのをどうぞ。といいたいところですが、フライキャスティングというのは『支点』を固定することでロッドが働く投げ方なので、なるべく手首を動かしすぎないで済むグリップを持ってみて選んでください(手首を曲げることで投げる手法もあります)。

リールシート

フライロッドは装着するリールがグリップより下側にくるデザインになっています。フライキャスティングの原理的に、そのほうが有利だからなのですが、詳しい解説はキャスティング解説時に行いたいと思います。シンプルなフライロッドの重要なコスメの部分んでもあり、ここに銘木を使ったり意匠をこらした金具を使ったりとさまざまです。

リールを固定する方式により、さまざまな呼び方がありますが基本的にリールがしっかり固定されるのが正義。ただし、映えの釣りでもあるので、かっこよさで選んでも全然無問題です。

ガイド

フライロッドのガイドも少々他の釣りと機能が異なります。距離を出すだけであれば、SiCガイドなどラインとの摩擦係数を減らすロッドガイドを全てに使えばいいと考えがちですが、実際はスネークガイドというステンレスやチタンのワイヤを曲げただけのガイドがメインになります。

リールから1番近いストリッピングガイドや、先端のティップガイドにSiCガイドやハードガイドが採用されることがありますが、それですら必須ではありません。

このスネークガイドの特徴は、シンプルな構造で軽いため、フライロッド全体の重量を抑え、キャスティング時のバランスと感度を向上させます。

またスネークガイドの形状は、フライラインがスムーズに流れるように設計されており、独特な特徴を持つフライラインの摩擦を最小限に抑え、重量のあるフライラインをしっかりとロッドに保持します。

これにより、正確で長いキャスト&ライン捌きが可能になります。細いワイヤーで作られており、適度な柔軟性と耐久性を兼ね備えています。フライロッドのしなやかなアクションを妨げず、魚とのファイト時にもラインをしっかり保持します。フライフィッシングには少し慣れてくるとメンディングという太いフライラインを操作するテクニックを使うようになるのですが、シングルフットのSiCガイドだと保持が難しく、この操作が若干難しくなります。むしろ、このライン捌きに重点が置かれたガイド種だと言えます。

なので、実はチタンガイドが高級機種に採用はされているモデルもあるのですが軽い以外のメリットがあまりないんですよね。チタンって硬いので(柔らかいモデルもあるにはある)キャスティング時にロッドの曲がりが重要になるフライロッドには不向きなんです。アクションに影響しないガイド配置なら一考の余地もありますが、わずかな重量差を意識してチタンガイドを採用するより記者はステンレスガイドで十分だと思います。

※チタンは硬い→曲がりにステンレスより影響がでやすい→最悪ブランクを傷つける

フェルール

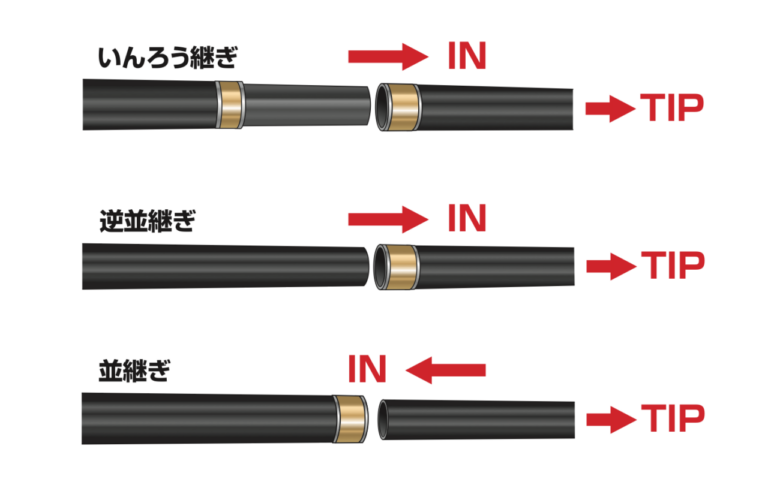

フェルールとは、ロッドの継ぎ目です。フライロッドは基本2P(2本継ぎ)以上で構成されることが多く、その継ぎ目の部分をフェルールと呼称します。フェルールは基本3種類。並継ぎ、逆並継ぎ、印籠継ぎ。があります。

それぞれに特徴がありますが、逆波継ぎ、印籠継ぎのモデルが大半を占めます。ちなみに廃れてはいますが並継ぎが悪いわけではありません。

■ 印籠継ぎ(いんろうつぎ)

構造:

細く加工されたオス側(継ぎ手)がメス側(受け手)に差し込まれる構造。まさに「印籠(いんろう)」のように内側に差し込む形。

特徴:

- 継ぎ目が滑らかで段差が少なく、美しいシルエットになる。

- 継ぎ目の違和感が少なく、曲がりの一体感が高い。

メリット:

- アクションが自然に繋がり、ブランクスの性能を活かしやすい。

- 高級な竿やルアーロッドに多く採用されている。

デメリット:

- 精密な加工が必要でコストがかかる。

- 固着(外れにくくなる)しやすい傾向がある。

■ 逆並継ぎ(さかさなみつぎ)

構造:

並継ぎの逆で、太い側(メス)を先側にして、細い側(オス)を手元側から差し込む方式。

特徴:

- 投げ竿や磯竿などの一部で使われる継ぎ方。

- 遠投性やスムーズな振り抜きに寄与する。

メリット:

- キャスト時に抜けにくくなる(遠投時に安心)。

- テーパー(竿の太さの変化)が滑らかになることも。

デメリット:

- 一般的でないため、継ぎの強度や精度に注意が必要。

- メンテナンス性や互換性に難があることも。

■ 並継ぎ(なみつぎ)

構造:

オス側のブランクスがメス側の中に差し込まれる構造。印籠継ぎに似ているが、段差が大きめで太さの違いがはっきりする。

特徴:

- 最も一般的な継ぎ方で、投げ竿や船竿などに多用される。

- 加工が比較的簡単でコストも抑えられる。

メリット:

- 丈夫でトラブルが少なく、初心者にも扱いやすい。

- メンテナンスが容易。

デメリット:

- 継ぎ目に段差が生じ、アクションがやや不自然になりやすい。

- 見た目の一体感に欠ける場合がある。

どれくらいの価格で販売されているの?

基本的にマイナーな釣り方の部類に入るため、商品のロット数が少ないため、メジャーな釣りのロッドよりも高い傾向があります。

安心して使える、映えも重視するということであれば50,000円前後のロッドであれば十分でしょう。近年の円安傾向もあり、海外のブランドメーカーはかなり値上がりしていますので、日本メーカーのフライロッドを狙ってみるのもいいでしょう。

- 10000円未満。中国製や海外格安ECなどで見かける価格帯。使える使えないで言うと十分に使えます。

- 10000円から30000円未満。後半になると日本の信頼できるブランドのロッドが買えます。

- 30000円から50000円未満。ここまでが安価格帯。ここを超えるとようやくコスメも満足が行くモデルが購入できます。

- 50000円から80000円未満。中価格帯のフライロッド。有名海外ブランドメーカーのセカンドラインブランドなどが買える。

- 80000円以上。五月蝿いベテランも『いいロッド持ってるね』と言ってくれるメーカーの価格帯。

使えるか?という意味では10000円以上のロッドであれば釣りを楽しむには以降の値段帯のロッドに著しく性能が落ちるかというと大差ありません。実際の購入アドバイスの記事で明記しますが、本気で始めたければ最低30000円以上のロッドを購入しておけば、最終的なコスパは安くなります。アドバイスとしては、フライロッドは軽すぎるロッドは避ける、無塗装のロッドは初心者は避けること。

ということでここまで、フライロッドという特殊な釣竿の基礎について書かせていただきました。次回は実際におすすめできるフライロッドを具体的にご紹介していきましょう。

関連する記事

『趣味として釣りを始めてみたいんです、教えてください』と尋ねられたら釣り歴48年の記者ならこう答えます。『じゃあ、フライフィッシング始めますか?』。もしこのやり取りを聞いたベテラン釣り師はバカにするか[…]

さて、この講座のプロローグ編では、フライフィッシングは釣りの中でも最も簡単な部類であると語らせていただきました。そして初心者向けの釣りであるとも書かせていただきました。なぜ、簡単なのかという秘密は、連[…]

※本記事は”ルアーマガジンリバー”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。