恐怖を煽るわけではありませんが、知って欲しいと思います。釣り人が知ることで潮流が変わっていくからです。僕らの大好きな釣りが楽しめなくなる未来なんてみたくありませんが、あまりにも無知であり続けると、そうなる未来が残念ながら近い将来、現実のものとなってしまいます。今回は、釣りの対象魚としても親しまれている『アジ』が日本近海から急速に減っているという事実を知り、釣り人が何ができるかを考えていきましょう(編集)

●文:片野歩 ⚫︎編集:ルアマガプラス編集部(深谷真)

アジも釣れなくなってきた!

釣ってよし。たたき、フライ、南蛮漬けなどの食材としてもよし。アジは大衆魚としてとても身近な存在です。ところが、様々な魚がとても減ってきている中で、このアジさえも「釣れなくなってきた」「漁獲量が減ってきた」などいったことを耳にします。

どこそこ湾では釣れた、何月何日には釣れたといったミクロの話ではなく、日本そして世界まで広げてアジのことを語ります。恐らく知らなかった話になると思います。

文化といってしまえばそれまでだが、日本は『小さな魚』まで獲りすぎる!

体調3~5センチ前後のとても小さなアジが、小アジ、豆アジなどという名前で売られていることを目にすることがあります。写真は実際に購入したアジの幼魚。

真ん中の普通サイズのアジの重さは約140g。アジの幼魚は2~3g。約60尾で普通のアジ1尾分でした。

水揚げされた普通の大きさのアジとアジの幼魚は同じ県での水揚げです。その県のアジの漁獲サイズ規制を調べたところ規制なし。ちなみに他の何県か調べましたが同様にアジでは見当たらず。ブリで15cm、スズキで10cm、メバルで3cmといった規制をしている県がありましたが、アジでは見当たりませんでした。ちなみにそれぞれの魚の大きさは全部赤ちゃんです。

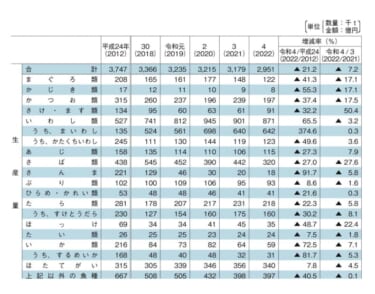

日本では、アジに限らずサバ、ヒラメ、キンキ、ノドクロ(アカムツ)などの卵を産む親になる前の幼魚が漁獲されています。

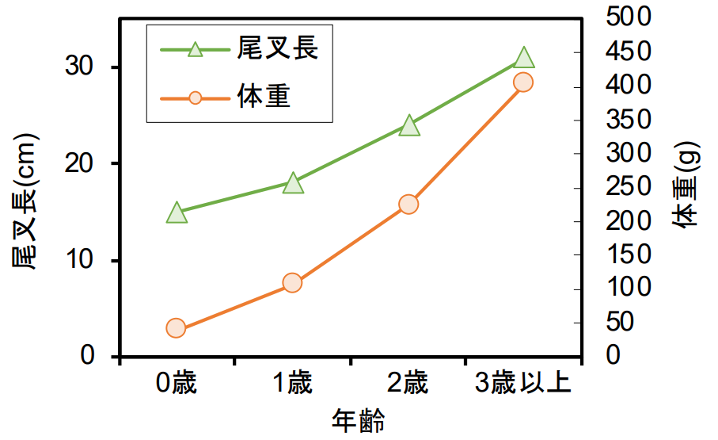

マアジ(太平洋系群)年齢と成長の関係 水産研究教育機構

上のグラフは、マアジの年齢と成長の関係を表しています。マアジが成熟するのは、1歳で半分、2歳でほぼ100%。1尾の重量では各100g、200gちょっとです。赤ちゃんの内に大量に獲ってしまえば、卵を産める大きさになる親魚は減ってしまいます。これを「成長乱獲」と呼びます。これだけ小さいと、たまたま獲れてしまったということではなく、網目が非常に細かかったことは容易に想像できますね。

ここまで書くと小さな魚を獲る人が悪いと思われる方は少なくないかと思います。しかしながら、魚が消えて行く問題の本質は獲る人ではなく、資源管理制度の不備にあります。自分ごとに置き換えてみるとわかるのですが、サイズや漁獲量に厳しい制限が無ければ、できるだけたくさん獲ろうとするのは至極当然ではないでしょうか?

(編集部注釈)流し読みしてしまうと、ミクロの原因が『魚を獲りすぎる』ことと解釈できます。つまり、それを獲って生業にしている漁師などを責めてしまいがちですが、本記事執筆者の片野氏は、むしろその漁師の立場の向上と、将来、より産業と発達していくための提言をなされている方です。

乱獲で魚が減れば魚価が上がります。そこで資源管理制度が緩いと減った魚をさらに漁獲して減らしてしまいます。日本では様々な魚種でこの現象が起こっています。

そして原因は自国の資源管理制度にあるのに、海水温上昇、黒潮大蛇行、外国が悪いといった責任転嫁が起きていて社会でもそう信じてしまっています。

2025年5月に2017年から続いていた黒潮大蛇行が終息する兆しのようです。しかしながら資源自体が資源管理の不備で大きく減ってしまっているので、それで資源が回復して元通りということにはまずなりません。

魚が消えて行く本当の理由は一般的に理解されていません。ですから前提が違っているので、科学的根拠に基づく資源管理がなかなか進まず、悪化の一途です。その影響の一つが、魚が釣れなくなっていることなのです。そして消費者としては、魚の価格が供給の減少でどんどん高くなり、価値が低い小さな魚が高い価格で供給されています。漁獲量が減っているため単価が高くても漁業者には水揚げ金額が減って安く、消費者に高いという最悪の組み合わせです。

(編集部注釈)特にアジング人気の高かった西日本ではアジの絶対的生息数が地域的感覚ではなく、確実に進んでいます。例えば、愛媛県宇和島界隈の海域。ほんの10年前にはアジの聖地として我々も足繁く取材に通っていました。

しかし、現在は海鮮の有名店の名物料理であったアジを素材に使ったメニューが消えつつあります。これの理由は『減った、高くなりすぎた』です。

沖合で十二分に獲れていたアジを資源を意識せず獲り続け、沖合で獲れなくなったから近海のアジを獲る。すると当然魚は居なくなります。比較的イージーに釣り場にを探し当てることができた宇和島界隈も、まさしくこのサイクルに入ってしまいました。

いまでは条件が合致した一部地域、タイミングでしかアジが狙えなくなっています。地域漁協では『アジは減っていない』と主張する組合もあるようですが、減っているのはデータベースでも事実です。

ですが、再生産不可能なほど獲り尽くす前に手を打てば資源は回復します。この取り組みを行うためにも正しい認識と知識を得ることが、全ての人に重要です。管理する仕組みづくりをすれば、漁師も釣り人も消費者もハッピーな状況になることを訴えています。

欧州産だった?意外と知られてないアジの開きの話

オランダ産のアジ 筆者提供

アジの開きはとても身近な食材で、朝ご飯などで食べたことがある人は多いと思います。ところでそのアジ、特に大きめのアジの開きはどこの産地であったか?意外だと思いますが、10年ほど前まではアイルランド・オランダといった原産地が多かったのです。

スーパーなどで販売されていた大きめアジの開きの原料は150~200g前後はアイルランド・オランダ産、中ぐらいから小型の80~100g前後は九州を主体とする国産という構造でした。また、これも意外かもしれませんが、同じ青魚でもニシンやサバは食用としていても、アジはほとんど食用という扱いではありませんでした。

このため、20年ほど前まで日本は価格が安い加工原料として欧州産(主にオランダとアイルランド産)を年間で2万㌧前後と大量に輸入していました。しかしながら、サバと異なり、漁獲枠が実際の漁獲量より多いなど、資源管理が機能していませんでした。

このためアジの資源量は激減してしまい、ついに2023年には科学者からの漁獲枠のアドバイスはゼロになりました。しかしながら2年間の一部混獲を除く禁漁により資源は回復し、2025年には7万6千㌧の漁獲枠が大西洋で漁獲されるアジに対して発給される見通しとなっています。

参考までに日本のアジの漁獲量は9.2万㌧(2023年)でした。資源回復のために思い切った予防的なアプローチが取られます。

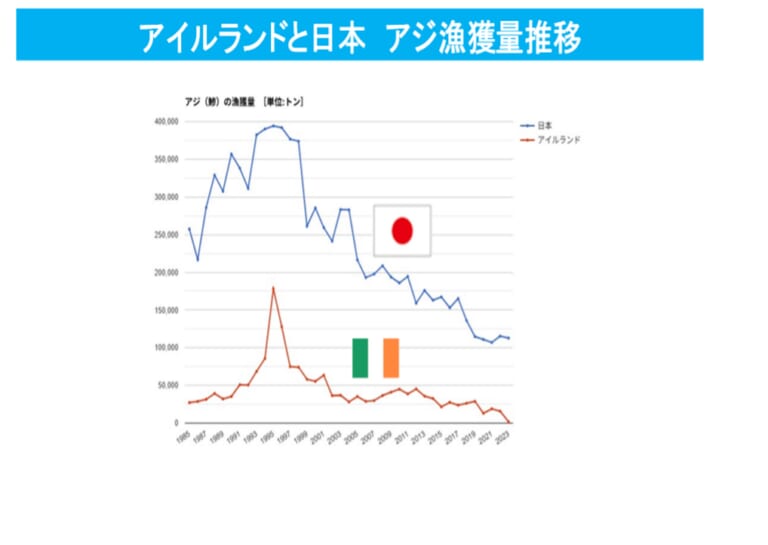

資料 Global note 出典FAOを編集

上のグラフをご覧ください。日本とアイルランドのアジの漁獲量推移です。筆者はピークだった1990年代前半に毎年アイルランドに行って現場でアジの買付を行っていました。

オレンジの折れ線グラフがアイルランドです。当時すごい量のアジがトロール漁船で主要漁港(ほぼここだけ)のキリベグズ港に水揚げされていました。夜に水揚げしたのですが、夜中までひっきりなしに水揚げがあり、脂の有無と鮮度をチェックする検品を行っていました。

今とは違い、漁獲枠はあったような無かったようなで、とにかくたくさん獲るでした。結果として乱獲となり漁獲量は激減してしまいました。青の折れ線グラフの方は日本でのアジの漁獲量推移です。減っていく傾向が似ていることに気づかれるはずです。漁獲枠が機能しないと、獲り過ぎて資源がなくなってしまうのは同じなのです。

欧州でのアジの漁場

アイルランドとオランダ漁船の主要漁業 筆者作成

上の地図の〇印はアジの主要漁場を示しています。赤〇がアイルランド漁船、青〇はオランダ漁船の漁場です。赤〇の沖合ではオランダ漁船も操業していました。赤〇の真ん中にあるドネガル湾のアジと青〇のドーバー海峡のアジは特に丸みがあり、日本向けの評価が高かったです。買付はオークション形式なので、品質が高いアジほど高い値段が付きました。

サバについては欧州でも食用になっていますが、アジは価値が低い魚でした。もともと欧州では食用という感覚に乏しく、冷凍してアフリカやキューバなどに輸出される魚でした。そこへ1980年代から日本の買付が本格化して価値が上がって行きました。それでもサバほどではなく、資源管理が緩かったので徐々に減ってしまいました。

結論は明確。獲ったものは減る。つまり増やす努力をしなければ資源は減る。海の資源は無限ではない。

釣りをされる方は感覚があると思いますが、海は広くても魚が集まる場所、ポイントは決まっています。そこで毎年際限なく魚を獲り続けてしまえばどうなるのか?というのが単純な疑問として浮かびます。そして資源管理が機能しないと資源が減って獲れなくなるというのが答えです。

日本もアイルランドも獲り過ぎによって減ったというのが共通点です。アイルランドやオランダの漁船は大型のトロール漁船なので、多く獲り過ぎて資源を崩壊させてしまいました。しかしながら禁漁を通じてようやく回復の途上に向かいつつあります。日本に必要なのは科学的根拠に基づく資源管理なのです。

釣り人に知って欲しいのは、国内の魚が減る理由は単純に資源管理制度が杜撰であるという事実。そこさえ改善されれば、あたりまえですが、元々のポテンシャルを考えても日本近海の魚族資源は大きく回復する可能性を秘めているということです。

関連する記事

緊急で、皆様にぜひ知ってほしい問題があります。脅しではなく『日本の海』から『魚が消える』未来が近づいています。長年、日本だけではなく諸外国の漁業をリサーチし、その危惧が現実のものとなりつつあることをデ[…]

さて、歪ともいえる日本の魚族資源に関する管理実態。それが表面化してクローズアップされているのがクロマグロに関するお話。クロマグロの資源回復に関しては『日本』がイニシアチブを握っている状態だとか。未来に[…]

世界では2倍なのに、日本では1/3に激減。サンマにいたっては9割減、スルメイカ8割減。全滅状態になっているものなーんだ。答えを言うと日本近海での漁獲量!もちろん釣り人に関係のない話ではありません。そう[…]

片野 歩 (かたの・あゆむ)Fisk Japan 代表取締役。東京生まれ。早稲田大学卒。東洋経済オンライン ニューウェーブ賞受賞(2022 年)。2015 年水産物の持続可能性(サスティナビリティー)を議論する国際会議シーフードサミットで日本人初の最優秀賞を政策提言(Advocacy)部門で受賞。1990 年より、最前線で北欧を主体とした水産物の買付業務に携わる。特に世界第 2 位の輸出国として成長を続けているノルウェーには、20 年以上毎年訪問を続け、日本の水産業との違いを目の当たりにしてきた。著書に『日本の水産資源管理』(慶應義塾大学出版会) 『日本の漁業が崩壊する本当の理由』、『魚はどこに消えた?』(ともにウェッジ)、『日本の水産業は復活できる!』(日本経済新聞出版社)。連載 東洋経済オンライン 、 Wedge(ONLINE、 魚が消えて行く本当の理由(ブログ) 累計でシェアは累計で 8 万回を超える。世界浮魚協議会でアジアから唯一の評議会メンバー。国内外での講演多数。参議院で講演。日本大学、宮城大学他で特別授業。NHK ラジオ他出演多数。2023 年 12 月に Youtube 「おさかな研究所」を開始。これまでの著書 4 冊は、日本経済新聞、朝日新聞、産経新聞他、全書が書評で紹介されている。

※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

- 1

- 2