一般人の我々に一番なじみ深い寄生虫といえばやはり「アニサキス」だろう。釣り人なら見たことあるという方もいるだろうが、スーパーの鮮魚コーナーにもいたり…。 この記事ではアニサキスの注意点を紹介していく。釣り人はもちろん、釣りをしない方にも役立つ情報かもしれない。

●文/写真:ルアマガプラス編集部

船釣りでアニサキスと遭遇

7月中旬、神奈川県は藤沢から出船している遊漁船でサバを狙っていたルアマガ編集部員たち。

サバはポツポツと釣れ、持ち帰るために処理をしていたところ…。

釣れたサバの血抜きと内蔵を処理。

うわぁ~、アニサキスじゃん…

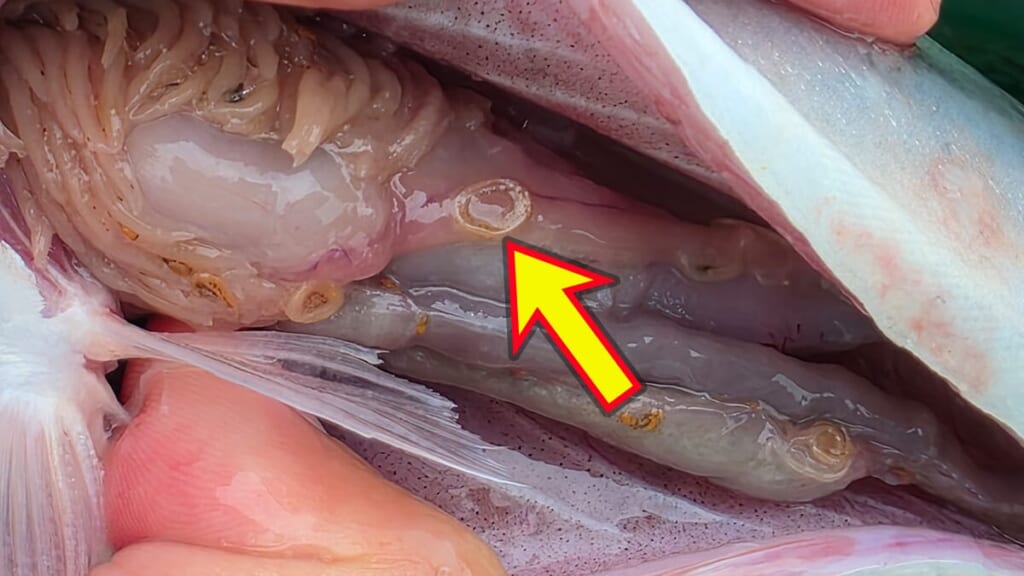

白く丸まっているのがアニサキス。

なんと、釣れたサバの内蔵にびっしりとアニサキスが寄生していた。見えているだけでもなかなかの数。細かいところまで探せば大量のアニサキスが出てきてたはず。もしも誤って食べてしまっていたらと思うとゾッとする。ほかの編集部員によればサバには「やっぱりいたね」というレベルだという…。

アニサキスは基本的に魚の内蔵表面に寄生しているのだが、魚が死んだりすると“身”のほうへ移動する。この身に移動したアニサキスが普段の食卓に紛れ込んでしまい、食中毒などの事故に繋がってしまう。

アニサキスを回避する魚の処理方法

釣れた魚を持ち帰る際に、できる限りアニサキスを取り除く方法は釣れたらすぐに内臓を取り出すこと。内臓表面からアニサキスたちが移動するまえに取り除いてしまえば問題ないという。この方法はすでに有名なのだが、やはりこれが一番確実だ。

アニサキスがいるかもしれない内蔵はさっさと処理してしまうのが一番!

絶対に気を付けてほしい注意点は、小さな内蔵を残さないことだ。アニサキスは内蔵の大小関わらず、寄生している可能性が高い。下の画像をよく見てもらうと、小さい内蔵に寄生しているのが見えるはず。

内蔵はきれいにすべて取り除くことが、アニサキスによる事故を防ぐ大事なポイントだ。とくにサバはアニサキスが寄生している個体が多いので、釣れたらすぐに処理しよう。

さらに安心して食べたい場合や処理を忘れてしまった場合は、-20℃以下で24時間以上冷凍するか70℃以上でしっかり加熱すること。

アニサキスを防ぐ便利グッズも!

また、アニサキスによる事故を防ぐアイテムも発売されている。アニサキスをブラックライトの照射で発見する『アニサキスライト』やアニサキス専用のピンセットなど…。不安な方はこれらを使ってみるのもいいかもしれない。

アニサキスライト(ハピソン)

寄生虫一網打尽!? アニサキスライトを使ってみた記事はコチラ

まだまだファミリーフィッシングが楽しめる季節。釣れた魚を持ち帰る際は、面倒臭がらずしっかりと処理してほしい。とくにサバなどの回遊魚は要注意だ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。