日本人の食卓に欠かせない魚「ブリ」。寿司のネタとしても大人気のこの魚ににそっくりな魚がいることをご存知だろうか? 釣り人の間ではよく知られているが、市場流通料が極端に少なく、あまり目にする機会がないヒラマサという魚。実は食味の良い高級魚として、知る人ぞ知る存在である。この記事では、ブリとヒラマサの見分け方などを解説していこう。

●文:ルアマガプラス編集部

ブリの市場流通量に対して約1割のレア魚「ヒラマサ」

ブリという魚は出世魚で、そのサイズに応じて「ワカシ・イナダ・ワラサ・ブリ」など、その呼び名が変わるのはよく知られている。また、その呼び名も地域によって様々で、関西だと「ツバス・ハマチ・メジロ・ブリ」などと呼ばれ、九州や北陸などだとまた違った呼び名が存在する。

ブリ

ブリは出世魚。40cm前後がワカシ、60cm未満はイナダ、70cmまでをワラサ、80cm以上になるとブリと呼ぶことが多い。

つまり、ブリはそれだけ、日本各地でよく親しまれている魚で、養殖も盛んに行われているため、市場流通も多く、釣りのターゲットとしてもポピュラーで人気が高い。

一方で、このブリにそっくりな魚として知られるのがヒラマサだ。ブリが出世魚なのに対して、ヒラマサはサイズで呼び名は変わらない(一部地域では、小さいヒラマサをヒラゴという俗称で呼ぶ場合もある)。

ブリの流通量と比較して、ヒラマサの市場流通量は非常に少なく、1割り程度という話もあるほど。

ヒラマサ

写真は、80cm近いサイズのヒラマサ。釣り人の憧れの魚でもある。大きい個体はゆうに1mを超え、170cmのヒラマサが捕獲されたという記録もある。

胸ビレの位置と口角の形状で判別できる

正直なところ、釣り上げたブリとヒラマサを見比べると、そのフォルムが全く違うので、慣れた釣り人が両者を間違えることはあまりない。ブリはヒラマサに対して丸みを帯びたフォルムなのに対して、ヒラマサはスリムで引き締まった体躯が特徴だ。

釣りをしていても、両者の引きの違いは明らかで、ブリが水平方向へと走るのに対して、ヒラマサは下に潜ろうとするため、ライン(釣り糸)が根ズレ(岩などにこすれてること)を起こしやすく、釣るのが難しいとされている。

上がヒラマサで、下がブリ。慣れないと、ぱっと見ではその違いは判別するのはほぼ不可能。

そのような経験がなくとも、ブリとヒラマサの違いは判別可能だ。一番わかりやすい違いは、胸ビレの位置。ヒラマサの胸ビレは、ボディの黄色いラインと重なっているが、ブリの胸ビレは黄色いラインに重なっていない。この違いで見分けるのがわかりやすいだろう。

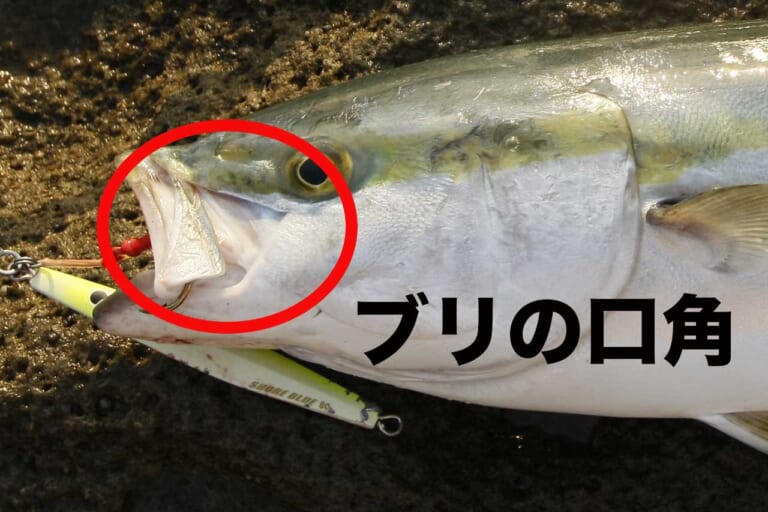

他にも、口角の形状にも違いがある。ヒラマサの口角部分はアールがついて丸みを帯びているが、ブリの口角は鋭角。見比べれば確かに違いがわかるが、どちらか単体で見せられると、ちょっとわかりにく判別方法かもしれない。

口角の形状で見分ける

ブリよりも、口角部分が丸みを帯びている。

ヒラマサの口角部分に比べて鋭角なのが、ブリの特徴。

魚体そのものを直接比較する機会はあまりないかもしれないが、ブリほど有名ではないものの、実は美味しくて釣り人の憧れの対象魚として知られるヒラマサという魚。九州方面のスーパーの鮮魚コーナーで見かける機会が多い。目にすることがあったら、ブリとの違いを確かめてみるのも面白いかもしれない。

※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。

最新の記事

沖縄・慶良間諸島の一つである渡嘉敷島。世界屈指の透明度を誇るケラマブルーの海に囲まれた渡嘉敷島は、ダイビングやホエールウォッチングのイメージが強い一方で、実は岸からでも濃密な釣りが成立するポテンシャル[…]

さまざまな釣り用品を発売している「DRESS」の防水ニットグローブが再販決定! 発売から数日で完売してしまったグローブを手に入れるチャンスが巡ってきたぞ! 目次 1 ニットなのに防水。DRESSが送る[…]

シマノから新たに登場する『ブレニアスBB』。チニングゲームの楽しさを多くのアングラーに伝えるために開発された本格ロッドとなっており、価格帯を超える性能を有したハイコスパな1本となっている。 目次 1 […]

アウトドア好きなら誰もが手にしたことのある万能ツール。キャンプを始めとした野外活動を想定して作られていることが多いわけだが、釣具メーカーが、釣り用に作ったらどうなるのか…? 釣り具メーカーの大手である[…]

寒波が到来して突然の雪による事故などの報道も記憶に新しい今年の冬。まだ2月に入ったばかりで、寒波の再到来も予想されている。そこで、突然の雪や凍結路、チェーン規制区間にも対応したアイテムを紹介したい。釣[…]